戦後80年の夏『復刻・留魂録 ~大池小学校六年五組の昭和二十年~』を読み返す

校長室の本棚に『復刻・留魂録』という一冊の本があります。この本は、大池国民学校の6年5組の女子児童(当時は男女別学)が昭和20年(1945年)6月15日の豊中空襲と8月15日の終戦の日のことを書き記したものがまとめられています。当時の担任が、戦争の極限下における児童の心境を残しておくことは、その生涯に何らか役に立つと考え『留魂録』として文集にまとめられました。担任の先生のご自宅に保管されていましたが長らく見つからず、戦後50年の年(1995年)ご自宅の改築の際に発見されて復刻・製本された本です。

戦後80年の今年の夏、当時の大池国民学校の子どもたちはどのような心境だったのか知りたくなって、この『復刻・留魂録』を手にとってみました。

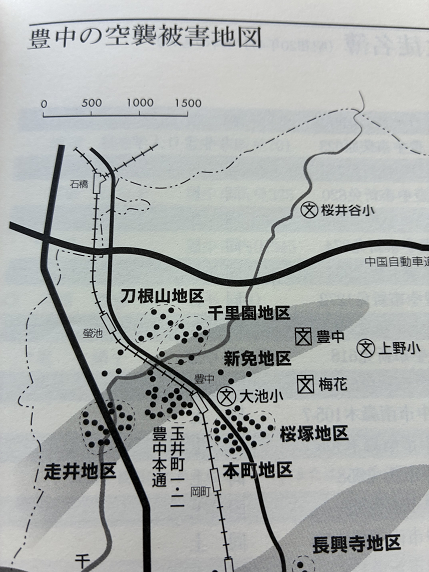

戦争末期、大池国民学校は空襲の目標にならないように白壁の校舎を真っ黒に塗りました。運動場には防空壕がつくられました。豊中の空襲は、昭和20年(1945年)6月7日に始まり、終戦の8月15日まで6回ありました。死者は575人にのぼり大阪府下では大阪市、堺市についで3番目に大きな被害を受けました。大池校区も1回目と2回目の豊中空襲で大きな被害を受けました。

第1回目の豊中空襲…1945年6月7日:本町(旧新免)、千里園、刀根山、玉井町、桜塚、岡上の町、走井、小曽根、豊南(旧長島・二軒屋)

第2回目の豊中空襲…1945年6月15日:本町、千里園、玉井町、曽根、長興寺、今在家・上津島

本町への空襲や千里園への空襲は、「本町空襲」「千里園空襲」と呼ばれることがあります。激しい爆撃と焼夷弾攻撃を受け、全焼全壊、半焼半壊、死傷者が多数でました。被害を受けた市民の応急収容所として、本校の本館1・2階、講堂が使用されました。『復刻・留魂録』には、その「本町空襲」や「千里園空襲」の様子や心境等が当時の子ども目線で綴られていました。

↑『復刻・留魂録』より(※本町と千里園の被害状況の詳細については、郷土学習資料集『おおいけ』(1986年)に掲載されています)

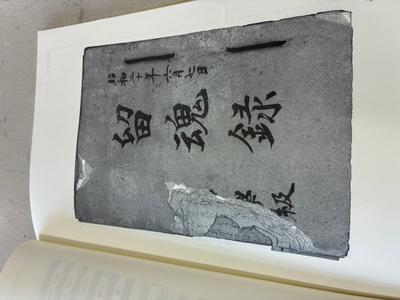

『復刻・留魂録』を読み終え、大池小学校の近くにある「憶念の碑」(岡上の町 二大字共有墓地)を訪れました。「憶念の碑」は「旧制豊中中学生爆死記念碑」と言います。1944年夏から豊中中学(現 大阪府立豊中高校)の生徒の勤労動員が始まり、1945年6月17日の豊中空襲によって動員先の三国航空機で亡くなった9名と、引率の先生1名を追悼するために建てられた碑です。「憶念」とは、「深く思い、いつまでも忘れないこと」という意味です。

戦争で大きな被害を受けている大池校区ですが、一人ひとりの命を大事に、幸せとは何か、平和とは何か考え、希望や幸せをもって学び人生を歩んでほしい、そういう社会をつくっていってほしい等の願いが、戦後すぐに制定された新しい校歌の歌詞に盛り込まれています。(1947年4月制定)

3.世界の人の しあわせに

平和の園を きずこうよ

ぼくも わたしも ほがらかに

正しい道を 歩むのだ

希望の星も 光ってる

いざゆけ われら大池校

戦後80年の夏、私たち、子どもたちが暮らしている大池校区の歴史に光をあて「平和」について考える8月6日、広島80回目の原爆の日でした。

【参考】能登宏之 編・著『図説 豊中空襲』(2011年) とよなか歴史・文化財ガイドブック(豊中市教育委員会、2008年)、創立50周年記念誌『おおいけ』(1987年)