10/28 豊中高校 課題研究(中間)発表に参加して

10/20(月)豊中高校のSSH課題研究発表会(高校2年生)に参加しました

高校2年生が4人グループで研究テーマに沿って

調べた事、考察した事、実験した事などを資料にまとめ

プレゼンテーションを行うというものでした。

私は大学の先生と一緒に6グループの発表を聞き、評価ルーブリックに沿って評価をし、

最後にコメントをさせていただきました。

評価の項目はいくつかありましたが、その中の

➀スライドの構成

➁発表態度

③発表時間

については、中学校でもよく見られる観点でしたが、

④背景理解、問いの設定

⑤分析と検証

⑥論理的な構成

などは、さすがは高校生、より深く、高度なことが求められます。

私が参加した6グループのテーマは

➀YouTubeにおける再生数上位の合成音声ボーカル楽曲のサビの調の傾向

➁2段式ロケット鉛直打ち上げにおける高高度到達のための工夫

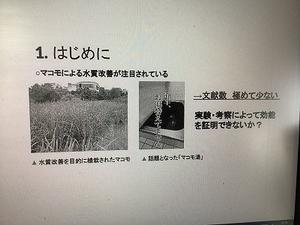

③マコモによる水質改善

④地球温暖化防止のための行動提案

⑤学校内の通信状況を改善する方法の提案

⑥若者のテレビ離れを解消する

でした。

身近な話題もいくつかあり、どのグループの発表も興味深い内容でした。

発表が8分、質問について検討2分、質疑応答6分。

さすがは高校生、発表(伝え方)や資料の示し方が上手なのはもちろんなのですが、

感心したのは、『質問力の高さ』です。

しっかり他の班の発表を聞きながら、たった10分の間に課題点を見つけ、

今後(未来)に向けた核心に迫る質問を次々としていました。

この取り組みを通して、生徒たちは

➀言語能力(発表を通して伝える力)

➁情報活用能力(資料を集める、分析する、資料を作る)

③問題発見解決能力(暮らしや世の中を良くするには?課題は何?解決策は?)

のような力が育成されることだと思います。

中学校でも色々な教科で発表する機会を設けていますが、(先日の国語2年生のビブリオバトル、英語のスピーチなど)

高校に入ったら、上記のような力が求められ、評価の観点が加わることを見据えて、

「今中学校でどんな力をつけておくべきなのか?」

「そのために授業でどんな活動をさせていくのか?」

を我々中学校現場で考える必要があり、

小中連携だけではなく、我々も高校で学ぶ内容を知った上で、高校と連携していくことが大事だと思いました。

PS. 前任校の生徒3人と再会し、すっかり高校生になって成長した姿を見ることができたことも大きな収穫でした。

おそらく11中の卒業生たちも立派に発表してくれていたことでしょう。

ちなみに・・・SSHとは

SSH=Super Science High school の略称で

豊中高校は、SSHの指定校になっています。

「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」は、先進的な科学技術、理科・数学教育を通じて、生徒の科学的な探究能力等を培うことで、

将来社会を牽引する科学技術人材を育成するための取組みです。

高校生たちの発表を聞きながら、脳がフル活用、学びの多い半日でした。