3年生国語 道具のうつりかわり 課題選択型学習 ~図書・ICTも活用した個別最適な学びの実現を目指して~

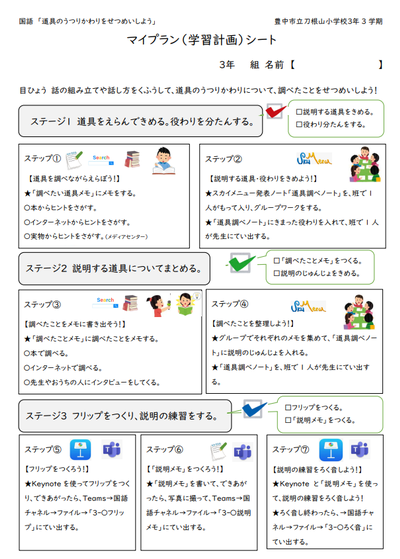

3学期はスマートスクール担当が中心となり各学年の教員と協働しながら、各学年におけるICTを活用した個別最適な学びの実現を目指しています。3年生国語では、特定の道具がどのような改良の過程を経て、現在に至ったのかを調べ説明する学習「道具のうつりかわり」に取り組みました。3年生1人ひとりがグループで課題を選択・決定し、他者と協働しながら主体的に学びを進める力を育むことを目的に、学習計画シートを作成しました。このシートをSKYMENUCloudを通じて児童と共有し、学習計画をいつでも確認できるようにしました。

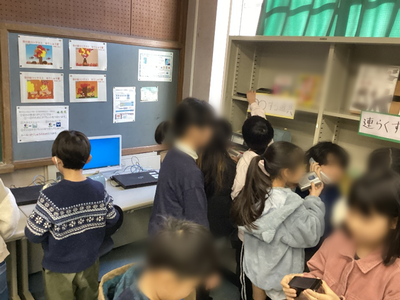

メディアセンター(旧PCルーム)には刀根山小学校に保管されていた道具や教員の協力で集められた、昭和~平成時代の道具を展示しました。黒電話やフロッピーディスク、MD、電子辞書などを、実際に手に取り「これは何に使われたのだろう?」「今の道具でいうと何だろう?」と予想や想像することから、学習をスタートしました。実物に触れながら「同じ時代のテレビはどうだったのだろう?」「冷蔵庫を発明したのは誰だろう?」と、児童どうし話し合っていました。また道具の移り変わりに関する図書を準備し、気になる道具について、図書を利用して調べていきました。児童は新たな発見があると、「先生、昔の冷蔵庫は...らしいよ!」と嬉しそうに教えてくれます。

図書資料は複数の種類の情報が整理されてまとめられているため、関心を引く情報や良質な情報に触れる機会が生まれます。児童は目的に合った情報だけでなく、図書から意外な発見も得られた時、とても嬉しそうにしていました。このような児童の姿から、インターネット時代の図書資料の必要性や重要性を確認することができました。

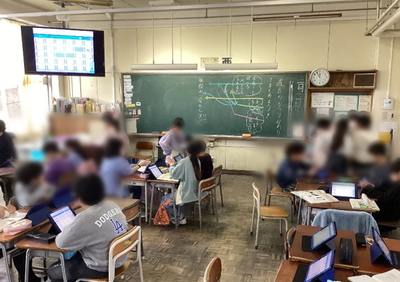

次に3年生の児童は、グループで調べる課題を設定するために、話し合っていきます。グループの中で、1人ひとりが興味をもっている道具について聴き合うこと、多数決に頼らず全員が「これならできそう!」と感じられるように、課題を設定するように伝えています。3年生の児童はよく話し合って課題を選択・決定していました。驚いたのはグループ内での調べる内容の役割分担(1人ひとりが何を情報収集・分析するか)を決める場面です。SKYMENUCloud発表ノートを共同編集しながら役割分担していたところ、調べてきた言葉や画像をグループで集め、自分たちで表や思考ツールを作成して、情報を整理・分類するなど、工夫しながら学習を進める姿が見られました。ICT(共同編集)の良さを活かして、ていねいに合意形成をしているのが素晴らしいと感じました。

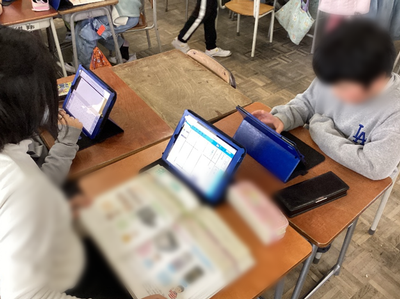

役割が決まると、図書やインターネットを活用して、Keynote(Apple)を使いフリップと説明原稿を作成していきました。フリップにはタイトル・簡単な説明・画像・調べ方など、説明するのに必要な情報をシンプルにまとめていきました。Keynoteの背景削除機能も使いながら、伝えたいことの中心が明確なフリップを作成することができました。原稿作成にもICTが力を発揮します。Keynoteの発表者ノート機能を使ってフリップを見ながら原稿の下書きをすることができました。児童によっては紙の原稿用紙での下書きをしてから、発表者ノートに入力し、内容を深める工夫も見られました。フリップや説明原稿が完成するとKeynoteの録音機能を使って、発表の練習をしていきます。録音することで、緊張感をもって練習できること、自分の声を聞き返して発表の仕方を振り返りながら学習することができました。

フリップや録音が終わると、MicrosoftTeamsのフォルダにKeynoteファイルをアップロードしていきます。3年生もこの1年間でアップロード&ダウンロードに関わる情報活用能力を身に付けています。自分のKeynoteファイルの名称変更をし、グループメンバーのKeynoteファイル名を確認しながら、グループのKeynoteファイルをスムーズに作成することができました。

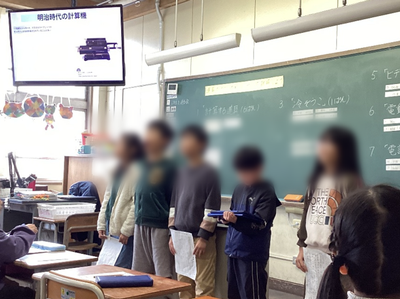

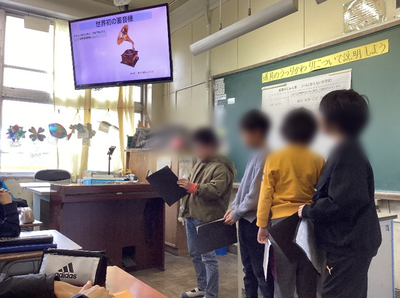

3月3日の授業参観で、「道具のうつりかわり」について、発表しました。3年生がフリップを投影し、Keynote発表者ノートや原稿用紙を見ながら説明していきます。保護者の方からも、自分が使っていた道具や知らなかった道具について、上手にまとめていることに感心したという感想が寄せられました。また、当日に欠席した児童のフリップには、発表の音声ファイルが添付してあるため、それを再生する形式で発表をすることもできました。この添付や再生の操作も児童自身が当日に行い、欠席した児童の分も補って学んでいるのを嬉しく思いました。

3年生の児童は学習計画の見通しをもち、図書やICTを必要に応じて活かしながら、自分たちで学習を進めることに、自信を深めてくれたのではと思います。またていねいに合意形成をしたり、補い合いながら学習を進めたりする中で、様々な人々と関わり合いながらより良い社会をつくるためのプロセスを疑似体験できたのではないかと、感じています。

3学期はスマートスクール担当と全学年の教員が協働しながら、図書・ICTも活用した個別最適な学びにチャレンジすることができました。実践を重ねる中で、刀根山小学校の子どもたちが期待以上に主体的な学びの姿を見せてくれたことを、非常に嬉しく思います。来年度以降も、少しずつ、一歩ずつ、子どもたちの姿に学びながら、ICTを活用した子ども主体の授業づくりにチャレンジできたらと思います。