2年生算数 はこのかたち 課題順序選択型学習 ~ICTも活用した個別最適な学びの実現を目指して~

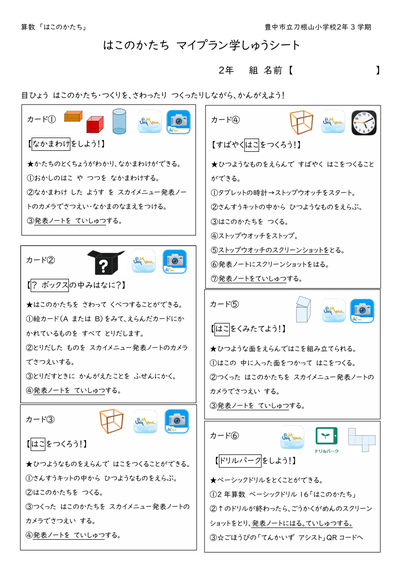

3学期はスマートスクール担当が中心となり各学年の教員と協働しながら、各学年におけるICTを活用した個別最適な学びの実現を目指しています。3学期の2年生算数では、「はこのかたち」:立方体や直方体の形状・特徴を経験的に学ぶ学習が設定されています。そこで2年生一人ひとりが、「はこのかたち」の学習内容の一部を、自分で選択・決定し、主体的に学びを進める力をつけることを目指して、課題順序選択型学習として、試験的な取り組みを行いました。次の画像は、「はこのかたち」学習計画シートです。SKYMENUCloudを通じて、児童と共有しいつでも閲覧できる状態にしています。

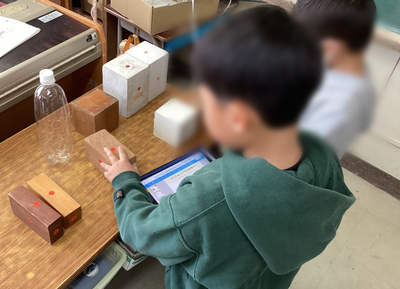

児童らは学習の流れを理解すると、嬉しそうに各課題(児童には「ミッション」として伝えています。)に散らばっていきます。この画像は、複数の立体を分類し、分類名をつけて写真撮影する課題に取り組んでいる様子です。手にとって辺の長さを確認しながら分類していました。

こちらの画像は「?ボックスの中みは何?」の学習に取り組んでいる様子です。児童は用意された2枚のカードから1枚を引き、カードに記された「はこのかたち」を、「?ボックス」の中から手探りで当てる学習です。立方体のカードを引いた児童は、辺の長さや面の広さに注意しながら、楽しそうに「?ボックス」の中から探していました。この学習においても、学習記録を残すために、カードと立体を撮影していきました。

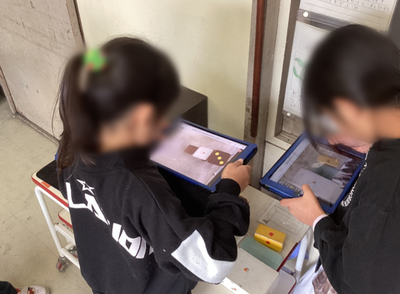

これは「はこをつくろう!」「すばやくはこをつくろう!」の学習に取り組んでいる様子です。学校の算数教具である立体作成器(ひごとゴムボールを接続できるもの)を活用して、「はこのかたち」を作っています。児童は夢中になって、立方体や直方体を作成し、「できた!」と嬉しそうに撮影していきます。児童の様子を観察していると、「ひごの数が辺の数、ゴムボールの数が頂点の数であること」に気付いて、SKYMENUCloud発表ノートに、画像とともに入力している児童もいました。算数的なものの見方・考え方を自然にしているのが、素晴らしいですね。すかさず大型モニタに、この児童の発表ノートを提示し、他の児童も参考にするように促していきました。

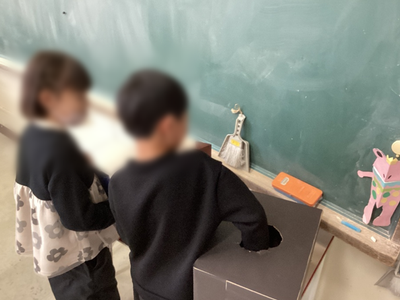

こちらの学習は「はこをくみたてよう!」の学習です。正方形や長方形の色板を用意し、テープで立体を組み立てていく学習活動です。立体を面で組み立てる学習は、4年生の算数科の学習ですが、今回は児童の意欲や関心を高めるために、意図的に設定しました。授業のはじめは、色板を必要以上に用意していた児童も、必要な色板が6枚であることに気付くと、上手に組み立てていきます。児童の様子を観察していると、立体を開いた様子(展開図)を撮影している児童がいました。開いた様子を撮っておいた方が、後から見直してもう一度作りやすいと考えたからだそうです。再現性を意識して学習・撮影しているのが素晴らしいので、この様子も大型モニタに提示して、他の児童に共有しました。

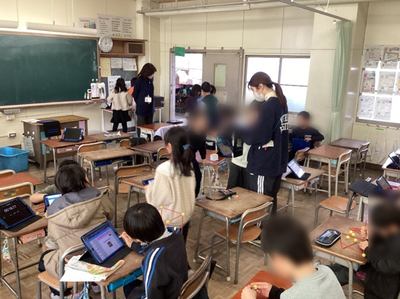

このように教室では、様々な学び方をしている児童の姿が見られます。2年生児童の1人ひとりが「はこのかたち」の特ちょうを考えるために、自分の関心を大切に、約40分程度1人で学習を進めることができました。このような学習においても、1人1台タブレット端末は、効果を発揮します。児童が学習の経過を撮影や入力をすることにより、児童1人ひとりの学習記録を残すこと、学習記録をクラウドで共有しているため、必要に応じて教員から児童個人や全体にフィードバックをすることができます。

また、教員の役割もいつもの授業とは変わっています。授業準備には一定の工夫や手間が必要ですが、授業が始まると、全体を俯瞰して様子を見ながら、モデルとなるような学び方をしている児童、個性的な学び方をしている児童、つまづきを感じている児童を、ゆとりをもって探したり支援したりすることができます。授業を終えた後、「いつもの算数とちょっとちがったけど、こういう勉強もいい。」と教えてくれた児童もいました。今回は試験的な取り組みでしたが、2年生の学び方を観察していると、実物とICTを効果的に組み合わせ、児童に選択を促す場面を創ることで、児童1人ひとりの学び方の個性化につながるのではないかと、手応えを感じた取り組みでした。