公開授業研究会(2)~学校チーム型ICT活用!~

9月12日(木)午後、本校の公開授業研究会(大阪府SE事業スマートスクール実現モデル校)を行いました。豊中市内及び大阪府下他市町村から合わせて、約200名の教職員・府と市の教育委員会指導主事・教育関係者の方々にご参加いただき、公開授業の後には校長:山地とSE担当:梅川が、研究主題をもとに基調提案をしました。

基調提案

基調提案では主に以下の2点を参加者に提案しました。

①GIGAスクール構想が始まって以来、本校は全児童が1人1台端末を授業や家庭学習で活用できるように、校内研究体制を組織し、全教員によるチームでの取組みを進めてきたこと。

②児童が学び方を選択・決定できる、1人1台端末を活用した個別最適な学びの具現化に向けた授業実践や学校の取組み。

基調提案の詳細については以下2点の情報を公開します。よろしければご覧ください。

★オンデマンド動画配信(基調提案のみ約20分)をご覧になる場合はこちらをタップ!

★基調提案スライド(PDF版)をご覧になる場合はこちらをタップ!

実践交流

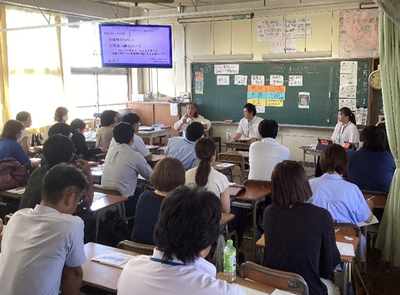

基調提案を受けての実践交流会では、授業学年の教員が(授業者以外の教員も)授業のねらい・児童が学び方を選びとる場面について提案スピーチ、提案を受けて参会者と本校教員がグループディスカッション(各グループには本校教員が1名以上参加)、全体交流(本校教員がディスカッションの内容をシェアする)を行いました。

基調提案や各学年の提案をもとに、各教室では活発な意見交流が行われました。各グループでは参加者から、たくさんの質問も頂き、本校の教員が自身の言葉で回答いたしました。

来賓で来られた大阪府教育庁や市教育委員会の職員の方々が、「全ての刀根山小の先生たちが実践の現状を語り、質問にも応え、頂いた意見をまとめておられた。」「授業者だけではなく、一人一人の刀根山小の先生が自分ごととして話しているのがすごい。」と、本校が「学校チーム」で校内研究やICT活用を進めてきた成果を評価してくださいました。

講評

交流会の後は、大阪教育大学の森田教授から、公開授業研究会全体の講評をいただきました。多くの教職員の皆さんに参加いただいたため、基調提案・講評は、メイン会場である多目的室の映像とスライドを5つの会場(教室)にオンライン配信しました。

講評では「1人1台端末時代をつくる ー刀根山小のチャレンジー」と題して、ノートや鉛筆が学校教育を変えたことを例に、ICTを学校に導入する意味を3点に整理して提示頂きました。

①子どもが社会に出たときに、仕事をし、学ぶのと同じ方法での学びを、先行して学校に組み込むこと。

②児童・生徒のニーズにもとづいた新しい実践を紡ぎ出すこと。

③このようなことをして学校教育にイノベーションを起こすこと。

また本校のチャレンジや各学年の授業提案についても、主に以下の点について講演頂きました。

●”十把一絡げ的”な形の教育の時代を終わらせたい。

●”選びとる学び”(指導の個別化・学習の個性化による個別最適化)を追求して、児童・保護者・教員の願いを実現させたい。

●ICTはそのためのどのような道具となり得るか、1人1台端末時代の第一世代の教員として確かめ、次世代の教員のモデルのような実践モデルを提案したい。

●公開授業は、教科としてのねらいと情報活用能力を育成するねらいの2つが組み込まれていること、図書館をふくめた多様なメディアを視野に入れそれらを使いこなし、選択できるようになるのが意識されていること、「学習の個性化」が考慮されていること、共通した特徴である。

森田教授には1年半にわたり、本校の取組みをご指導頂いた上で、成果と今後の目標や課題について明確に示していただきました。

交流内容・参加者アンケート

交流会で話された内容の要点を本校の全教員がMicrosoftTeamsにアップロードし、参加者が回答していただいたwebアンケートも校内で共有しました。それらの一部を紹介します。

・1年生~6年生がここまで端末を使いこなし、協働学習に取り組んでいることに大変驚きました。この経験が中学校まで続き、このような児童たちをどのように受け入れていけばいいのか、改めて考えさせられました。中学校の教員ももっとICTを活用していく必要があると感じましたし、今日のことを学校に戻って同僚に伝えたいと思います。

・タブレット端末を使った学習は、児童の学習意欲を高める効果があります。紙に書く良さももちろんありますが、同じ課題でもタブレット端末を使うことで、児童の取り組み方に変化が見られることが分かりました。

・1年生「まなびのたからばこ」(MicrosoftTeams)は、いつでも戻って確認できる安心できる場所であり、児童どうしで語彙力を高め合える素晴らしい場だと思います。

・4年生の調べ学習に、あれだけの選択肢(インターネット・図書資料など)を与え、子どもたちがそれを自分で選び、共同編集する取り組みが素晴らしいと感じました。

・4年生・5年生の授業の振り返りがクラウドに記録として残ることで、児童の成長を可視化できる点が良かったです。

・5年生の子どもが課題設定し、調べる方法も自由度が高く、伸び伸びと学べるのが、良いと感じました。

・5年生は「課題設定」「情報収集」「整理分析」「表現」「結論の入力」という明確なステップを共有しながら授業を進めていることに感銘を受けました。

・校内の情報活用能力ステップシートがあることで、児童が学習目標を明確に把握できるようになり、学習意欲が向上すると感じました。 刀根山小版の情報活用能力ステップシートを他の学校や中学校と共有することで、より良いICT教育の推進につながると思いました。

・どの学年も当たり前のように文房具としてタブレットを活用した授業をしておられ、1年生でもこの半年の間で、ここまで使えるようになるのだという実践事例を見ることができました。

・本日までの取り組みや、授業を見せていただきありがとうございました。大変参考になりました。スマートスクール指定2年目で、探究サイクルに乗っ取った授業を展開されていてすごいなと感じました。それは学校全体で取り組まれている証だと思います。また、チーム研や研究推進など教師が同じ方向を向いて取り組めるシステムも構築されているのが素晴らしいです。

・私の学校でも、まずは全教員がタブレットをとにかく授業で使い、子どもたちに使わせるようにしていきたいです。私の学校では、まだまだICTは使っているものの、教員のみが使っている授業が多いので、お手本とさせていただきます。ありがとうございました。

・本公開授業を通じて、自校でこれから取り組んでいくべきことやその方向性、どういうプロセスが必要か見えた気がしました。また実践交流会を通じて、それぞれの中学校の取り組みや悩み等を聞き、大きな学びとなりました。大変大きな学びの場を設けていただき、本当にありがとうございました。

公開授業研究会を終えて

本校では、文部科学省GIGAスクール構想により1人1台タブレット端末が配付されて以来、「チームで」「少しずつ、無理なく」を合言葉に、取組みを進めて参りました。この数年にわたる日々の取組みの積み重ねにより、刀根山小学校の日常の景色に1人1台タブレット端末が組み込まれています。教職員はICTを活用することで授業展開に広がりや余裕が少しずつ生まれだし、児童は交流やプレゼンテーション等のための道具としてタブレット端末を使いこなしています。

今後、本校の取組みが少しでも豊中市内・大阪府内の小中学校に広がり、ICTを活用した子ども主体の学習や新しい学校の景色を創るきっかけになれば、とても喜ばしく思います。

公開授業研究会にご参会・ご協力・ご支援・頂いた全ての方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。