公開授業研究会に向けて! ~事前研究会・チームで研究を深めよう~

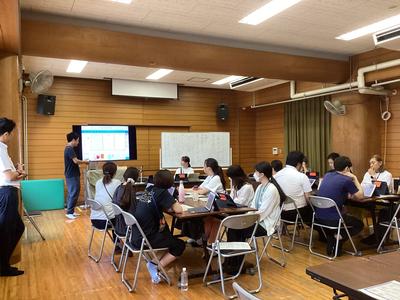

9月12日(木)の本校公開授業研究会には、昨年度(約150名)を上回る大阪府下の教職員・教育関係者の方々からお申し込みを頂いています。多数のお申し込み、ありがとうございます。今回の公開授業研究会では、1年生・4年生・5年生の授業を公開します。これに先立ち、公開授業の授業計画をプレゼンテーションし、その内容についてディスカッションする事前研究会を実施しました。事前研究会では、大阪教育大学の森田英嗣教授をお招きし、各学年の授業計画について助言をいただきました。事前研究会の内容は以下の通りです。

(1)授業学年が計画をプレゼンテーション

(2)プレゼンテーション内容について、3つの点について各グループでディスカッション(各グループには授業学年の教員が1名以上参加)

・Nice(授業でのナイスチャレンジ)・Problem(児童にとって分かりにくい部分・改善点)・Try(こうしたらもっと良くなる部分)

(3)ディスカッションの結果を授業学年の教員がシェア

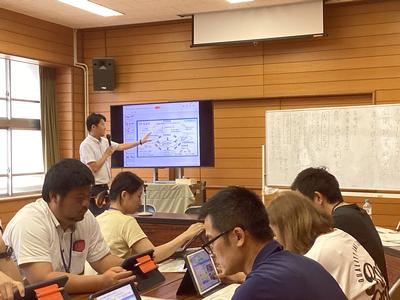

(4)森田先生からの指導・助言

この流れを3学年分行いました。各グループに授業学年の教員が参加することで、ディスカッションの内容が授業学年に共有され、【刀根山小学校の教員全員がチームとして研究に取り組むこと】ができました。どの学年の授業提案についても、本校の教員全員が児童の姿を思い浮かべながら、活発な議論がされました。(活発すぎて研修時間が足りなくなるほどに...)1年生の授業では、複数のデジタルツールを活用して情報の収集・整理を工夫することについて、4年生の授業では、収集した情報をメモに書き出しデジタルツールを使って共同編集することについて、5年生の授業では、児童が自ら課題を設定しその課題を解決する過程について、特に議論が深まりました。

森田先生からは、刀根山小学校版情報活用能力ステップシートを意識して指導すること、情報収集の際には学年に応じた検索範囲を考慮すること、そして児童が自ら課題を設定する実践の意義や過去の事例などについて助言をいただきました。いつも本校の取組みのストロングポイントを伸ばすように指導・助言をいただいています。公開授業研究会当日においても講評を頂きます。

今週からは、全学級でのICTを活用した授業づくりを進めるため、公開授業以外の学級でも同様の授業内容を実施していきます。1年生・4年生・5年生、どの学年の授業も1人1台端末を最大限に活用し、教科の学習目標の達成・情報活用能力の育成に向けて、チームでチャレンジしています。