考え方を選びとろう!~「思考ツール」を活用して~

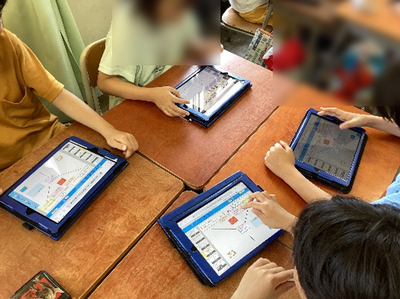

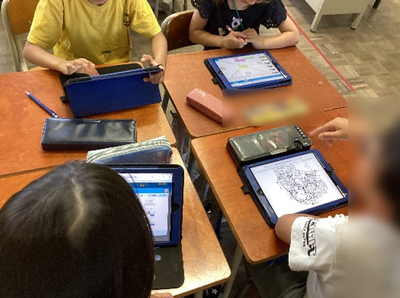

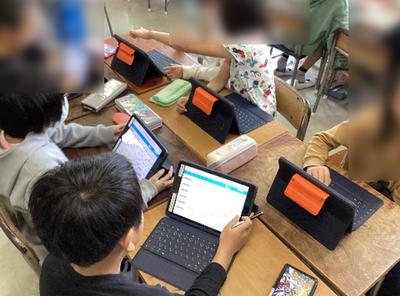

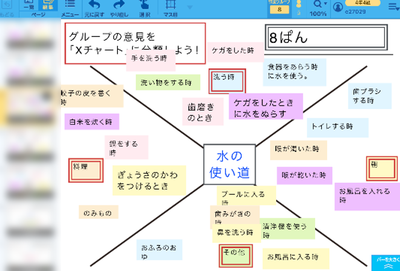

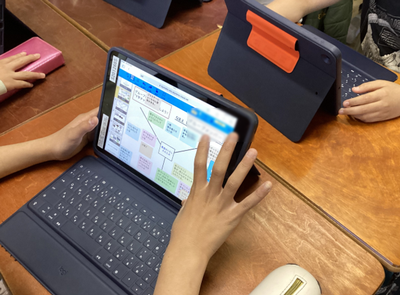

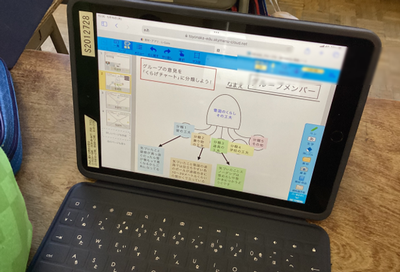

5月、中学年以上の学年では1人1台タブレット端末を使って、「考え方を児童が選びとる」ことにチャレンジしました。3年生・4年生・5年生の社会科の学習では、1人1台タブレット端末でSKYMMENUCloud発表ノートのグループワーク(スライドを共同編集すること)をしながら、「思考ツール」を使って、情報を整理・分類する学習に取り組みました。「思考ツール」とは、児童が情報を整理・分類し、思考を深めるための視覚的な支援ツールのことです。今回の学習では、Y字チャート(三つの異なる観点から分類・比較しやすい。)、X字チャート(四つの異なる観点から分類・比較しやすい。)、くらげチャート(中心となるテーマから情報を広げて整理しやすい。)を教員が用意し、児童がどの「思考ツール」を使うか選べるようにしました。

3年生は「校区たんけん」で見てきたこと・気付いたことを、地図で位置を確認しながら、整理しました。

4年生は「水の使い道」について、自分たちの生活を振り返り、気付いたことを観点を決めて整理・分類しました。

5年生は「雪国くらしの工夫」について、調べて分かったことを、観点を決めて、整理分類しました。

本校の児童は1人1台端末を活用したグループワーク(共同編集)が大好きです。どのグループでも端末内のメモや画像を動かしたりしながら、活発な話し合いが行われていました。共同編集や話し合いの様子を教員が観察していると、グループごとに分類の手順が違っていることに気付きます。A【まずは情報を集め、後から観点を決めて分類していくグループ】とB【観点を決めてから、情報を分類していくグループ】の大きく二つに分かれていました。このことを児童にフィードバックすると、「とりあえずメモを集めてからみんなで分けていこう!」「いやいや、1つひとつ分類しよう。」など、作業効率や質を向上させるために、自分たちの学び方を見直している様子が見られました。

本校の研究テーマは「児童が学び方を主体的に選びとる授業づくり」です。研究テーマを具現化するために、「考え方を児童が選びとる」ことを大切にしています。Step1は、今回の学習のように考え方の選択肢を教員が用意して、児童が選べるようになることを目標としています。

Step2は、考え方を児童自らが共有・選択することを目指しています。4年生のある学級では、児童自ら「前に授業で使ったY字チャートを使っていい?」と聞いてきた上で、「思考ツール」を活用して学習していました。また、6年生のある学級では児童が自分たちの判断でグループワークをはじめ、考え方を共有したり、情報を整理したりする姿も見られています。1人1台タブレット端末を活用して、児童が学び方を自ら選択・決定できるように、少しずつなってきました。