公開授業研究会(1)~1人1台端末を児童がフル活用!~

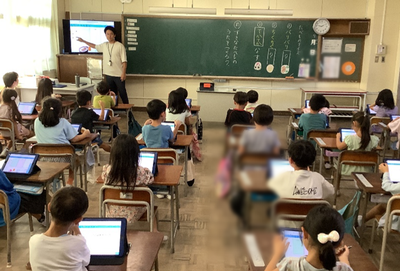

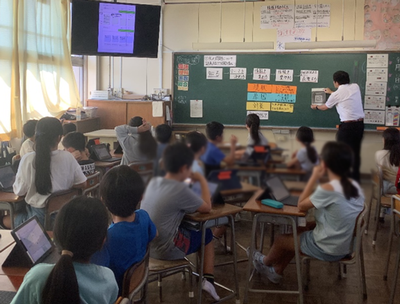

9月12日(木)午後、本校の公開授業研究会(大阪府SE事業スマートスクール実現モデル校)を実施しました。豊中市内および大阪府下他市町村から、教職員、府・市教育委員会指導主事、教育関係者など約200名が参加されました。13時35分から45分間、1年生2学級、4年生2学級、5年生2学級で公開授業を行いました。

1年生国語科:ことばあそびうたをつくろう!

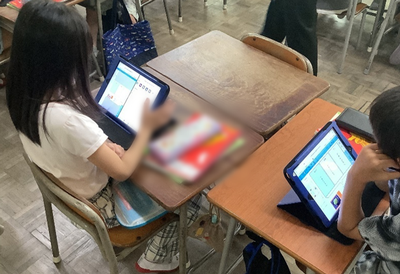

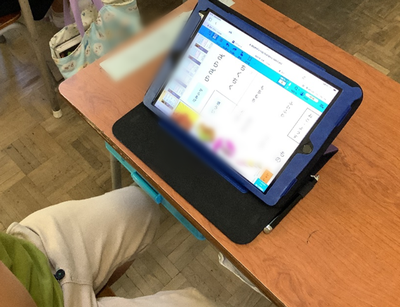

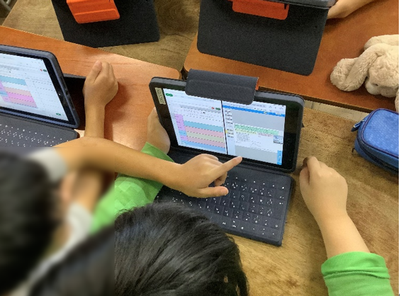

1年生は好きな食べ物の音や様子を表す言葉(擬声語・擬音語・擬態語)を考えて、「ことばあそびうた」(※1)をつくる学習をしました。この単元の学習がはじまってから、MicrosoftTeams内に「まなびのたからばこ」(※2)を作成し、1年生学年全員の児童が考えた音や様子を表す言葉をアップロードし、クラウドに保存していきました。下の画像は担任の指導をよく聞いて、「まなびのたからばこ」(MicrosoftTeams)を見ながら(参照しながら)、「ことばあそびうた」をSKYMENUCloud発表ノートに作成しているところです。インターネット上から、自分が選んだ好きな食べ物の画像を検索・画面コピー・添付しています。(※3)

また1人ひとりが作成した「ことばあそびうた」をSKYMENUCloudグループワーク機能を活用して、グループで「ことばあそびうた」を完成させていきました。

1年生の児童は、担任の指導をよく聞いて、1人1台端末を器用に使いこなしており、授業後の交流会では「児童が2画面にして、二つのアプリを同時に開いているのに驚いた。」「小学1年生でどうやってここまで使いこなせるようになったのか。」という質問が相次ぎ、交流が進みました。この授業を通して、経験したこと・想像したことから言葉を出すことが不得意な児童も、「まなびのたからばこ」(MicrosoftTeams)を見返したり、「ことばあそびうた」(SKYMENUCloud発表ノート)を共同編集したりすることで、自分が選んだ題材に合った言葉を考えることができました。1年生の教員集団は、学習過程において、図鑑やインターネットに加えて、MicrosoftTeams内の「まなびのたからばこ」を活用することで、情報収集の手段の選択肢を広げ、すべての児童にとって優しい授業を目指しました。

(※1)言葉の響きやリズムのおもしろさを活かして作った詩。

(※2)単元や他教科の学習で浮かんだ擬声語・擬音語・擬態語を、視覚・聴覚・触覚に分類・保存したもの。

(※3)画像コピー(スクリーンショット)について、著作権や肖像権に関わる指導及び支援を1年生児童に分かる言葉で繰り返し行っています。

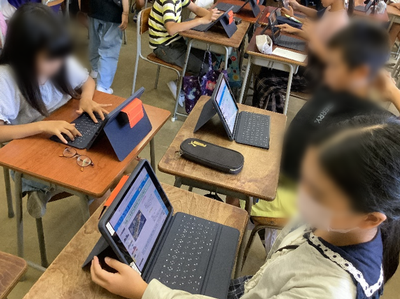

4年生社会科:「水の問題」を探究しよう!

4年生は「水の問題」(水の汚れや水の不足)から学習課題を見出し、解決に向けた社会の取組みや自分たちにできること等を情報を収集・整理・分類する学習をしました。この授業の前には、「水の問題」に関連してグループで考えたい学習課題を話し合って決めました。下の画像は担任が示した「計画チェックシート」(MicrosoftExcel)(※4)に基づいて、「水の問題」についてどのような情報を集めるか、グループで話し合っているところです。

この日の授業では、4年生児童は、担任が作成した「水のメディアセンター」(※5)や自分で検索したインターネットサイトを参照したり、図書資料から必要な情報を収集したりする姿(※6)が見られました。その後、4年生の児童は、収集した情報を自分たちのグループの学習課題に応じて、「組み立てメモ」(MicrosoftPowerPointを共同編集)に、整理・分類していきました。

授業後の交流会では、スムーズに共同編集しながら整理・分類していること、まとめ方のポイントや出典の記載の指導が行き届いていること、児童どうしが図書を見せ合ってどこを書き出すか話し合っている様子など、4年生児童が主体的に学習を進めている姿を基に交流が弾みました。

4年生教員集団は、学習過程において、ICTを活用し情報収集の計画・方法・整理の選択肢を広げ、すべての児童が見通しをもって学習に臨める授業を目指しました。

(※4)Excelを共同編集して情報収集に必要な項目を確認するシート

(※5)SKYMENUCloud電子連絡板に水の学習に関わる児童向けサイトを教員が集め、整理した掲示板

(※6)4年生は1学期から豊中市学校図書館検索システム「とよも」を活用して図書館司書に必要な図書資料を依頼する取組みを進めてきました。→ ★「とよも」を活用した本校の授業実践はこちらをタップ!

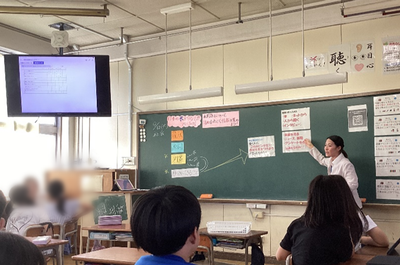

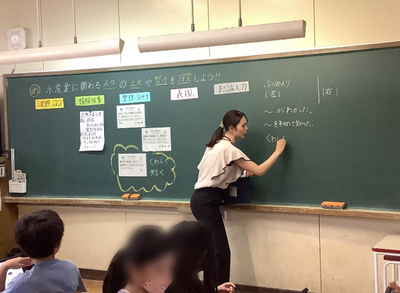

5年生社会科:水産業に関わる人々の工夫や努力を探究しよう!

5年生は水産業に関わる人々の生産性や品質を高める工夫や努力について、児童1人ひとりが学習課題を設定し、情報を収集・整理・分析し、課題を解決する学習をしました。この授業までに、水産業に関わる学習を進めながら「自分が深く考えたいこと」「疑問に感じること」を振り返りシート(MicrosoftExcelを共同編集するシート)に打ち込んでいきました。従来の授業では教員から課題を提示されることが一般的ですが、この授業では学習課題を児童1人ひとりが選び決定することで、主体的な学び方を経験してほしいと願いました。下の画像は、課題解決を目指す上で必要なポイントを担任が指導している様子、振り返りシート(Excel)に入力した内容を参照しながら自分のスライド(SKYMENUCloud発表ノートまたはMicrosoftPowerPointを児童が選択)に活かしている様子です。

児童1人ひとりが、学習課題に対する結論を書き出すために、必要な資料を図書館司書にたずねたり、教科書やインターネットを参照したり、担任教員や学級の友だちに情報の整理・分析の方法を聞いたりしていました。担任教員は、45分の中で指示・伝達の時間を最小限まで減らし、児童が主体的に調べたり考えたり交流したりする時間を確保できるように工夫しました。

授業後の交流会では、児童の関心を大切に課題設定する授業の在り方、振り返りシートが授業に活かされていること、端末を自在に使いこなしている5年生の様子などを基に活発な交流が進められました。5年生教員集団は、児童自ら課題を設定しICTを活用しながらよりよく課題解決する、児童1人ひとりの関心を大切にした授業を目指しました。

どの学年の授業も、1人1台タブレット端末を児童がフル活用し、学習課題の解決のために使っている学習の様子を見て頂きました。

本校は、研究主題を「児童が主体的に学び方を選びとる授業づくり」に定め、特に児童が学び方を選択・決定できる、1人1台端末を活用した個別最適な学びに重点を置いて研究を進めています。

公開授業の後は、研究主題をもとにした基調提案・授業をもとにした実践交流を行い、大阪教育大学森田教授より講評を頂きました。講評や実践交流の様子、基調提案の動画配信については、次の記事:公開授業研究会(2)~学校チーム型のICT活用!~において紹介します。引き続きぜひご覧ください。