大東市教職員による学校訪問・授業視察を受けました ~各学年のタブレット活用の積み上げ~

7月2日には大東市教育委員会職員、大東市立氷野小学校:学校長・教職員3名による学校訪問授業視察を受けました。大東市立氷野小学校は、本校と同様に大阪府教育庁よりスマートスクール実現モデル校の指定を受け、1人1台端末活用の取組みを進めておられます。本校の取組みを取材記事や学校公開等で知り、取組み推進の参考にしたいとの願いから、学校訪問と授業視察に来られました。1年生・3年生・5年生・6年生の授業を見ていただきました。

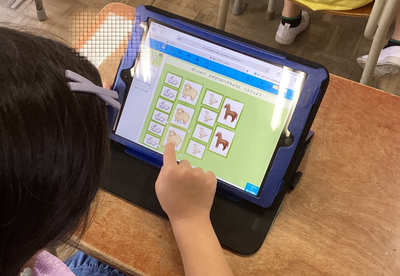

この画像は1年1組太田学級と1年2組前田学級の算数科の授業の様子です。複数の動物の絵カードを「ぱっとみてわかるようにせいりする。」ことを目標に、タブレットを使って学習しています。担任が、児童の興味を引くように画像を少しずつ見せたり、動物の絵カードをタブレット内で操作できるようにしたりしており、楽しく数の整理について学ぶことができていました。この後、児童どうし、数の整理の仕方を交流していました。

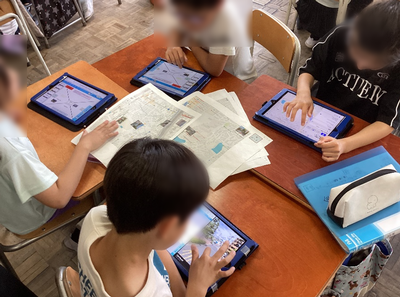

次の画像は3年1組大石学級の社会科授業の様子です。3年生は5月~6月にかけて校区を探検し、その様子を「デジタル校区たんけんマップ」にまとめていきました。「デジタル校区たんけんマップ」とは、SKYMENUCloud発表ノート内のデジタル校区マップを共同編集しながら、画像や地図記号、気付いたことを入力したものです。この日の授業では、「デジタル校区たんけんマップ」を振り返りながら、刀根山小校区の特徴について、4つの観点から整理して考えました。3年生は、スライドの共同編集に2年生の段階から取り組んできたので操作スキルは抜群です。グループごとに校区の特徴について、考えながら、タブレットを使っていました。担任は各グループを周りながら、真似をしてほしい部分を提示したり、ほめたりしていました。

この画像は5年1組阿部学級の社会科の授業、6年2組川端学級の国語科の授業の様子です。

5年生も昨年度から各教科において、SKYMENUCloud発表ノートやMicrosoftPowerPointの操作や共同編集に取り組んできました。この日の授業では、沖縄県と岐阜県海津市について、二つの地域の特徴を複数の観点から比較し、グループごとにスライドを共同編集しながら、スムーズに学習を進めていました。担任が各グループを周りながら、6月に学んできたことから情報を集め、観点を決めて整理するよう声をかけながら、授業が進んでいました。

6年2組は、物語文教材「風切るつばさ」を読んで浮かんできた問いについて、グループごとにSKYMENUCloud発表ノートを共同編集しながら考えを深めてきました。この日の授業では、各グループの問いについて考えを深めてきたことを人物関係図にまとめて発表していました。6年生も昨年度から、グループでの共同編集を進め、そのまとめをプレゼンテーションする機会を作ってきたため、タブレットを必要な場面で使いながらスムーズに授業が進んでいました。

4つの学年の授業を見ていただいた後、大東市教職員の皆さんと取組みの交流を行いました。授業視察について多くの感想が寄せられましたが、その中の代表的なものを紹介します。

・刀根山小の子どもたちの授業での端末活用の様子を見て、この数年の端末活用の積み上げがよく分かった。

・先生たちが興味を引くような授業の進め方、ねらいを明確にもって授業を進めているのが、指導の様子や板書(黒板の文字)から感じられた。

・教員による一斉指導型の学習だけでなく、タブレットを効果的に使い、子どもがグループや個別に学ぶ学習を進めている様子に感心した。

大東市教職員の皆さんが、本校のこの数年の取組みの積み上げを感じたことを再三、口にしてくださったのを嬉しく思いました。この日の学校訪問・授業視察を参考に、スマートスクールの取組みを一層進めていきたいと話されていました。

今後も大阪府スマートスクール実現モデル校どうしの交流を進め、共に高め合いながら、1人1台タブレット端末の全校での活用を推進していきたいと考えています。