とねしょうかわらばん1月24日版(社会科における人権学習)

【6年生社会科における人権学習について】

人権参観参加くださいまして、ありがとうございました。

人権についての学習は、参観だけではなく、日々の授業の中、そして生活の中で常に子どもたちは学んでいます。今回のかわらばんは、6年生の社会科における人権学習について紹介します。

私は、校長に就任して以来、6年生の児童全員に人権について各クラスで1時間ずつ授業をしています。高度な技術が注目される室町文化を作り上げた人々は、実は周囲から差別された人たちであること、差別された理由は「自分たちにはできない力を持っている人、人が怖がる避けたがる仕事にかかわる人は、自分たちとは違う」という観念を当時の日本人が持っていたことに始まるという授業です。

6年生は、私の話を契機に、社会科の江戸時代の身分制度の学習で差別の歴史を学び、今回、明治時代における四民平等により身分制度が撤廃されたものの、すぐには解決しない差別の実態について学んでいました。

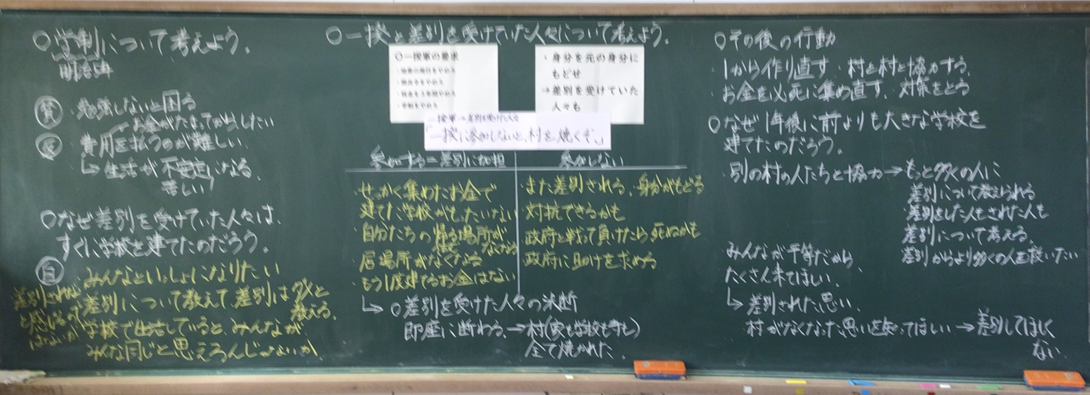

明治政府は、江戸末期に諸外国と締結させられた不平等条約の撤廃を目指し、「富国強兵」をスローガンに、諸外国に負けない国力をつけるため、「四民平等」「廃藩置県」「徴兵令」「地租改正」など様々な政策を矢継ぎ早に実行します。今回の学習のテーマは「学制」でした。政府が出した「学制」は、もちろん全国民に学問を身に付けさせることが大前提ですが、政府は「学校建設費用、教員給料はすべて各村で賄うこと」を発布したため、当時の各村の経済力では学校建設は至難の業でした。全国的には学制発布から10年後ぐらいが学校建設のピークを迎えますが、江戸時代に差別された村の中には、学制発布後、すぐに資金をねん出して学校建設を成し遂げた村がありました。また、徴兵令や地租改正、学制に反対して一揆をおこした集団が、そのすぐ後に学校を建設した村に対して「一揆に参加しなければ村を焼き払う」という脅しをかけますが、その村は一揆に参加せずに村を焼かれます。それでも、その翌年に以前よりも大きな学校を建設したのです。子どもたちは、これらの事実について「村のお金だけで学校を建てることについて賛成か反対か」「なぜ生活するのが精いっぱいの経済力ですぐに学校を建てたのか」「なぜ村を焼かれ、生活していくことも難しい状況になったのに、1年後にさらに大きな学校を建設したのか」、問に対する思考・話し合い、意見の深め合いを中心にした授業であったため、一人ひとりが当時の人々や差別を受けてきた村の人たちに思いをはせながら、真剣に意見を考え、3人グループでの意見交換、そして、クラス全体での意見交換をし、当時の人々の力強さについて学習していました。授業の最後には、明治時代の人々の生活に思いをはせて学習したことを、自分たちの生活に置き換えて考え、ふり返りをしていました。

「差別の根絶」この難しい課題を解決していくためには、我が国の人々の歴史をしっかり学び、学んだことを通して「自分の人生観」を問い続けていくことが、重要であると考えさせられる授業でした。