6月16日 「数学科」自己調整学習の研究授業と研究討議

6月16日に 他校の先生(校区小学校、他市中学校2校、市内中学校1校)も来ていただいて

研究授業が行われました。授業単元は『文字と式』でした。

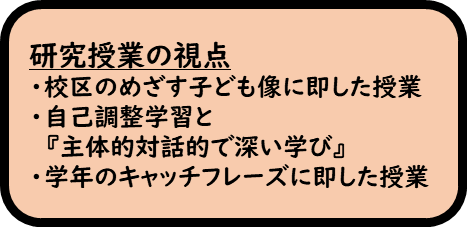

(授業の視点)

自己調整学習は、子どもたちが、単元の中で1時間~数時間の時間を自分で学習に必要な要素を調整しながら

学習を主体的に進めていくものです。そう聞くと自習?と思ってしまいがちですが、基本的な知識を教師が

与えてから、それらを活用して学習効果を生み出すために、教師が「意図的に子どもに委ねつつ」学習を進めていくものです。

ここで大事なのが『子どもが自分の学びに納得感があるか』ということで、子ども自身が必要性を感じていないと

そもそも主体的にやろうとならないので、まず入り口として「この学習が必要なんだ」と子ども達が思うようにしなければなりません。

そこで、今回の研究授業では、自己調整学習に入るための動機づけとなる「導入の授業」というコンセプトで

行いました。もちろん、単元のどの授業にも自己調整的な要素があるわけですが、動機付けとしての位置づけで

授業が行われました。 学習のめあては『連なった図形に使用されている棒の本数を、効率よく求める方法を多面的に考える』でした。

授業の中で、最初のレクチャーを受けた後に生徒たちは、それぞれ連なった四角形や三角形が500個連なったらどうなるだろう??

という問いに対して、与えられた20分間それぞれで学び方を委ねられて学習を進めました。友達と相談する生徒や自分で黙々と考える生徒

色々な姿がありましたが、みんなちょっぴり緊張していて友達にうまく相談できない生徒もいました。

そうしているうちに「え、俺天才違う?」などの子どもたちのつぶやきが聞こえてきます。

最後には何人かの生徒が、どういう考え方で解いたのかを自分の言葉で説明していました。

この中で生徒たちは、図形を数えたりせずに効率的に求めるって大事やなぁと思ったはずです、

そこが、今後の『文字式の重要性』の実感に繋がってくるのでしょう。

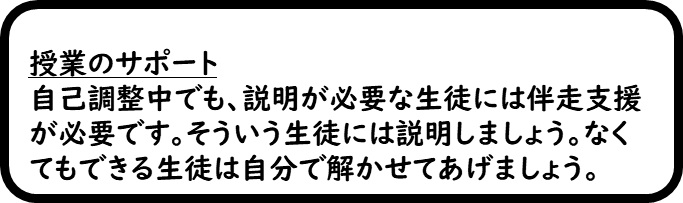

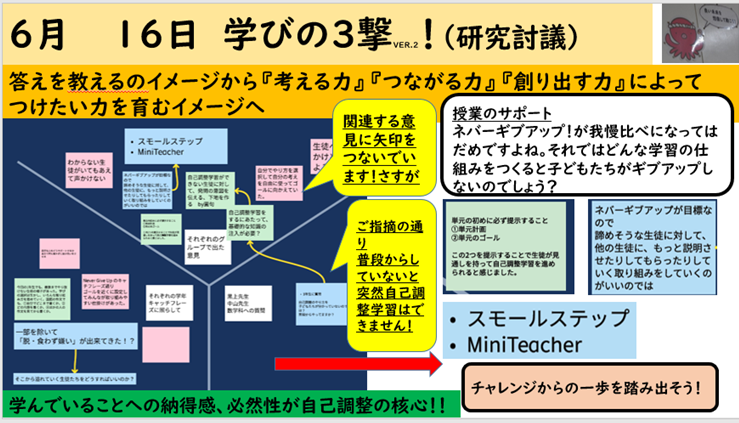

やってみる中で、いろいろな課題も見えてきました。事後研究会では課題について盛んに議論がなされました。

であるとか。それぞれの先生が気付いたことを関西大学黒上晴夫先生にご助言をいただきながら

Yチャートにまとめながら討議が進みました。討議をまとめて職員に共有したものが下の画像です。

1年生では授業に取り組む教師の心構えとして『ネバーギブアップ』な生徒たちを育成する。を掲げているので

その学年キャッチフレーズへのアドバイスが多くみられました。

最後に学校長から、今回の研究授業のポイントは『挑戦と創造』でした。とご好評をいただきました。

今回、自己調整のある学びにチャレンジされた1年生の数学科の先生ありがとうございました。