11月のトピックス

ESD学習発表会おわる

ESD学習発表会おわる

11月30日(月)

先週の金曜日に、ESD学習発表会のすべてのプログラムを終えることができました。

学級単位で発表したESDの学び。いかに「自分事」として捉えることができるかが、この学びでとても大切になります。

人とつながり、教材とつながり、世界とつながり、生起する問題に対し平和的解決を図る。そのために、未来を予測し計画を立てたり、コミュニケーション力を身に付けたり、さらに、人と協力する態度や多面的、総合的に考える力を身に付けるため、このESDの学習に取り組んでいます。

今回のESD発表会では、1年生から6年生までの一人ひとりの子どもたちが、学びを深め、真剣に考え、未来につながるための学習成果を発表してくれました。飛沫を防ぐためマスクをつけながら、大声は出せないためマイクを回しながら、小さいけれど美しい声で歌ったり、発表したりし、子どもたちは真剣な表情で、学んだことを会場の人へ伝えることができました。子どもたちの発表に胸があつくなりました。

さあ、後半の学習がスタートします。 頑張れ未来の担い手たち!

〇学級通信から引用し感想等を紹介します。

Concerto 5年

「地球温暖化」という言葉は、様々な所で耳にする言葉ですが、実感を伴っているかといえば、決してそうんなことはないように思います。ESDで大切なことは、地球温暖化をはじめ、様々な地球規模の問題について、どれだけ「ジブンゴト」として捉え、行動していけるかだと考えています。今回の学習からも「これから自分たちには何ができるのか」を考えていきたいと思います。

保護者の皆様、昨日はお忙しい中おこしいただき誠にありがとうございました。難しい問題ではありますが、お家でもお子さんと一緒に何ができるのかについて、ぜひ話していただければと思います。

どんぐり 2年

2年生では、一年を通して「食」についての学習に取り組んでいます(一学期は夏野菜を育てました)。2学期、牛乳博士になろう!では、子どもたちにとって身近な食である「給食」の中の牛乳について学びを深めていきました。牛乳はどこから、どのようにして自分たちのもとに運ばれてきているのかを知り、その中で、実は牛乳の赤ちゃんのためのミルクをもらっていること、乳牛としての役目を終えたら食べられるためのお肉になること、そうやって自分たちは毎日、まわりの生きものの命をいただいていることを知りました。発表の中にもありましたが、今、自分たちにできること、

①牛乳をできるだけ残さず飲むこと、②「いただきます」「ごちそうさま」を感謝の気持ちを込めてしっかり言うこと。」

をこれからも意識しておいしく給食をたべられたらな、と思います。

子どもたちの感想です

〇自分にやる気で本番前、しっぱいすると思って学校へ行ってれんしゅうしていたら、どんどん自分もみんなもうまくなっているって思えてちょっとうれしくなりました。本番当日には、夜めちゃくちゃきんちょうして、牛

のちちしぼりをしている夢をみました。本番しっぱいなしでよかったです。

つながレター 3年

やり遂げました!ESD学習発表会

緊張と闘い続けた子、長い台詞を覚えるのに苦労した子、マスクをしてマイクで話す(声がこもってしまう)のに苦戦した子。どの子も自分の課題を克服しようと、精一杯に取り組んだ発表会だったと思います。今回は劇ではなかったので、照明や幕、大道具を出すなどの裏方の仕事はありませんでしたが、スクリーンにスライドを映していく(PCをクリックしていく)という重要な裏方仕事がありました。その仕事を担当してくれた子たちは、台本にたくさん書き込みをして、「手が震える~」と言いながらも、仕事を頑張ってくれました。ありがとう。完璧でしたよ。

当日は、ゲストティーチャーとして上新田の昔の話を聞かせてくださった奥井さんが観に来てくださり、子どもたち、とてもよろこんでいました。(子どもたちが発表会の案内の手紙を書いて、届けにいきました!)発表会が終わった後に書いた、子どもたちの日記を紹介します。

感想

今日ぼくは、朝からずっと自分のことばを言っていました。カブトムシの死んじゃった子にも「がんばってくる」と言って、学校に走っていって、朝からいっぱい練習しました。そのあと舞台練習をしました。うまくできたな~と思いました。儀本番、体育館に入ると、なんと奥井先生がいました。うれしかったです。でも、宮司さんや住職さんが来れなかったのは、悲しかったです。ぼくたちの声が聞こえているといいな~と思います。 最後にみんなで心を一つに、みんなちゃんと言いきれていました。いい思い出ができてよかったです。

バトンBATON 6年

発表会当日、子どもたちは観客を惹きつける発表ができ、自分たちの力を出し切ったように思います。そして、「修学旅行に行けなかった分、今回のESD発表会を通して、お家の方に平和について学んだことを知らせる」という強い気持ちを持ち続けられたことが、今回の成功に結びついたのだと思います。

子どもたちから ~ここで一句~

・平和への思い伝わった? 受け継いでいこう 戦争の怖さを

・空襲の 過去知り 今に感謝する

・学んだことを 忘れず生きよう へ和のために

・みんな ひとつとなり 平和の 大切さを 伝えられた

・皆でね 力合せて やり切った 努力の結晶 一生消えない

・死の風の ガラス割れぬば さわやかの

・家族にも 伝えられた 平和の事

・伝えたけれど まだまだこれから 伝えていきたい

5年生ESD年間学習テーマ「温暖化」

5年生ESD年間学習テーマ「温暖化」

11月18日(火)

|

|

|

SPOONFUL 5年学級通信から

「ESD学習発表会準備中」

今年から、学習発表会はありませんが、ESD学習発表会はあります。それぞれの学年で今学習しているのはどんなことか、中間発表という位置づけですね!3学期には、最終の学習成果を発表、展示する場がありますので、しっかり学んでいきましょう!

5年生では、温暖化に関わる問題をテーマに学んでいます!調べていくと世界中でいろんなことが起きている・・・。実は、日本の変化も。気づきにくいのは、それがゆっくりとしたペースだからでしょう。でも、このままいくと・・・を考えると怖いですね。

この学習で身に着くのはESDやSDGsのことだけではありません。友だちと協力したり、相談し意見を出しあったり、自分たちの未来のことを考えたり・・・一緒に作り上げる力が必要になります。そして、相手に発信する力。一人だけでは小さな力です、みんなで力を合わせてください!

4組は、温暖化に関わる様々な問題を「怪人」に例えて発表します。低学年も関心を持って観られるように、みんなが興味をもってくれるようにと考えた結果です!あとは、みんなの発表の時の声や動き次第。本番まであと一週間!練習を怠らないように!

新田版学びの4本柱

知ることを学ぶ/なすことを学ぶ/共に生きることを学ぶ/人として生きることを学ぶ

世界子どもの日

世界子どもの日

11月13日(金)

ユネスコスクールみんなの掲示板記事をお知らせします。

記事内容

ユニスコスクールみんなの掲示板

11 月20日は「世界子どもの日」です。1954 年に制定された世界子どもの日は、国際的な連帯を推進し、 世界中の子どもたちの相互理解と、子どもの福祉を向上することを目的としています。

11月20 日は、1959年に「児童に関する権利の宣言」、1989 年には「子どもの権利条約」が国連総会にて採択された日でもあります。

子どもたち自身を含むあらゆる立場の人たちは、世界子どもの日の目標を実現するために、それぞれの社会、コミュニティ及び国において重要な役割を果たすことができます。

世界子どもの日を祝うことは、子どもにとってより良い世界を構築するための対話や行動につながる、子どもの権利を主張・促進するきっかけや機会となるのです。

SDGs達成に向けて、この国際デーをお祝いしませんか?

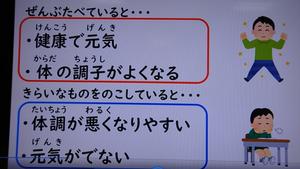

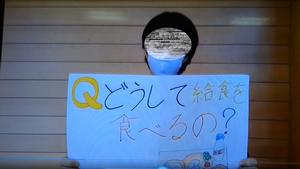

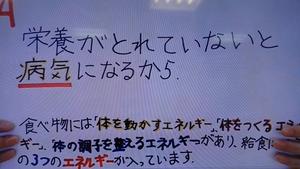

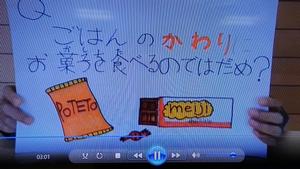

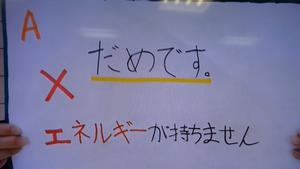

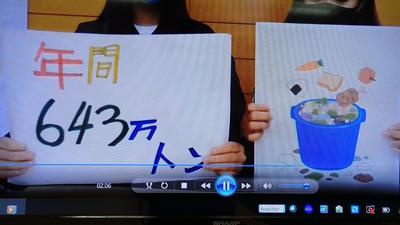

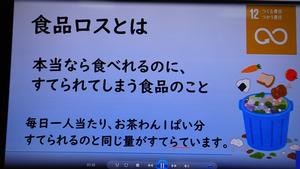

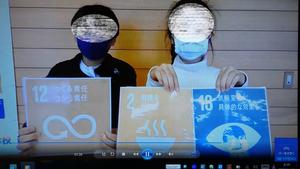

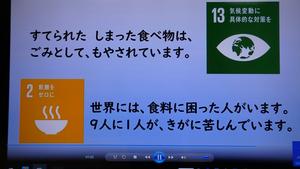

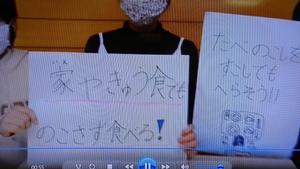

児童朝会「食育」

児童朝会「食育」

11月12日(木)

食育委員会の児童が、食に関する大切な事項について、クイズを取り入れるなど工夫をし、全校児童に伝えました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

収穫の秋

収穫の秋

11月11日(水)

1年生が、学級園で大切に育てたサツマイモを収穫しました。

大きく育ったおいもをみて、子どもたちも笑顔いっぱい!嬉しそうでした。

|

|

|

左の写真 千里中央公園で拾ってきた木の実 |

B29運動場に出現!

B29運動場に出現!

|

11月11日(水)

昨年度は奈良の大仏が運動場に登場しましたが、今年は、B29が出現!

今年度の6年生のESD学習のテーマは、「戦争と平和」。

当時のB29の実寸大を6年生が描いてみました。

|

|

| 当時小さな機体から大量の爆弾を投下 | 多くの人々が犠牲になりました。 |

| 戦争はおこしてはならない。 | 学習をとおして平和な国際社会の担い手としての一歩を踏み出してほしい。 |

" 戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。"

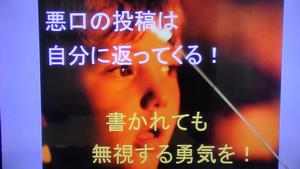

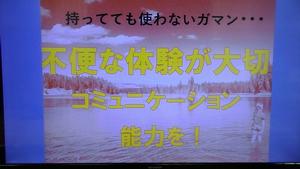

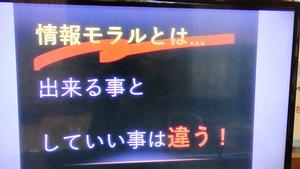

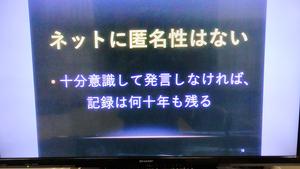

情報教育講習会

情報教育講習会

|

|

11月10日(火)

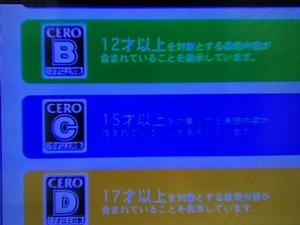

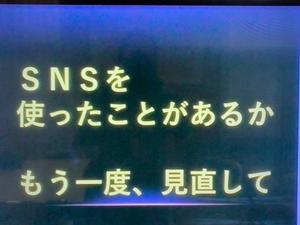

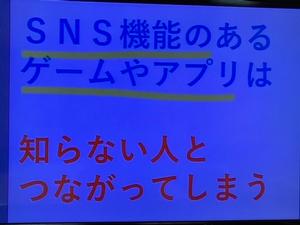

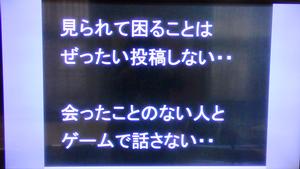

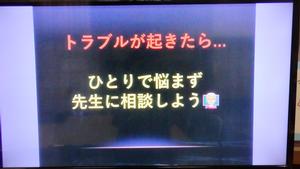

情報化社会で生活してる者として情報モラルをはじめ情報の取扱いを正しく習得することは必然。今年も、篠原嘉一先生をお招きし、低・高学年別にご指導いただきました。

毎回、学習会後には、ネット社会の恐ろしさ、複雑さを痛感し、自分は大丈夫だろうか?とスマホの設定等を確認することになります。学習後、真剣なまなざしで先生に質問している子どもたちが多くみられました。

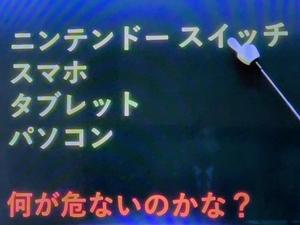

講習会の一場面

|

|

|

|

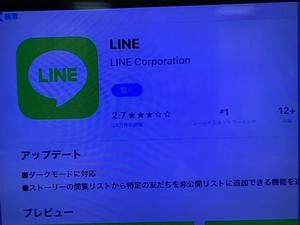

| ラインは、年齢制限があります。 | 17+ つまり18歳から使えるという表示 |

|

|

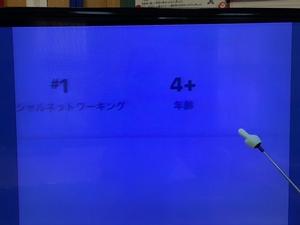

| 子どもたちが使用可能なアプリ | 4+ 5歳以上という表示で確認を |

|

|

| 良く知られているゲームアプリの一つ。 | でも制限があります。小学生は使用不可 |

|

|

| 小さな青いランプ(オレンジ色もあり)ネットがつながっており自分の音声や映像が流れているという印。録画されている危険性もあります。 | 沢山のアプリがありますが、年齢制限があります。確認しましょう。 |

|

|

|

|

|

|

| 1年生も担任の先生と一緒に真剣に学習していました。 | 犯罪に巻き込まれる危険性もあります。 |

|

|

| 位置情報により世界どこからでも自分の居場所が特定されます。⇒ | ⇒ |

|

|

| あっという間に私たちがいる学校が特定されました。 | ネット内でのいじめや喧嘩も発生しています。 |

|

|

| まずは、ネットありきではなく人と人とのの触れ合いを大切に。自分で聞く、現地に行き確かめる、聞き取る、書籍で調べる、調べたことを伝え合う等の活動を大事に。そしてその中でネットを有効に使うことが大切です。 | 情報モラルをしっかり身に付けないと大変なことに・・・。 |

|

|

|

正しい使い方、間違った使い方がわかりましたか? 学んだことを活かしていきましょう。今日、帰ったら、お家の人にもお話をしましょう。これで終わります。 |

UNESCO憲章前文

UNESCO憲章前文

戦争は人の心の中で生まれるものであるから、

人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。

11月4日(水)

11月2日(月)平和教育の指導者として有名な能登先生をゲストティーチャーにお招きし、6年生が平和学習を行いました。

テーマ「戦争から平和を考える」

本年度は、修学旅行が中止となり、直接「広島 平和公園」に行っての現地学習がかないませんでした。

学習時期をあらため11月に、平和学習を進めています。

1組 沖縄地上戦 2組・3組豊中空襲 4組何故戦争は起こるのか

それぞれのテーマから平和の担い手としての学びに迫っています。

6年生学級通信から引用し紹介

『実際の物に触れること』を大切にされている能登さんに当時の豊中市の様子の写真や、広島の元安川の河原で拾った熱で溶けた瓦礫、豊中空襲で実際に落とされた焼夷弾の一部を見せていただきました。実際に見て、そして手に触れることで、子どもたちは調べ学習とは、また違った生きた学びを体験することができました。

最後に能登さんから『これから先、納得いかないことや、腹が立つことがあった時に自分はどのように振る舞うべきか?』また、『あと6年程で選挙権を持つあなたたちが、どのような人を選んで平和な国をつくっていくべきか?』自分の考えをしっかり持つことの大切さを教えていただきました。

|

|

| みなさんの住んでいるここ豊中市でも大きな空襲の被害がありました。 |

こんな小さい焼夷弾の一部なのに とても重い!! |

|

|

|

焼夷弾の一部を手で触れてみる

雨の様に降る焼夷弾・・・という意味が説明でよく理解できました。 |

川底から掘り出された原爆瓦

原爆の熱でこんなに硬い瓦が溶けてしまうなんて・・・。 |

国連HP「世界子どもの日」(英): https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day

ユネスコスクール HP(英)「国際デー」: https://aspnet.unesco.org/en-us/international-days

http://www.unesco-school.mext.go.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=bbs_view_main_post&post_id=1181&block_id=524#_524

http://www.unesco-school.mext.go.jp/