12月のトピックス

2学期最終日~終業式

12月24日(火)

長かった2学期でした。2学期の終業式ではこれまでの行事を振り返り、ESD学習発表会を通して子どもたちがどんな力をつけたのかを1学年ずつ考え、それぞれの成長を確認し合いました。また、二人の生活指導の先生からは、冬休みに規則正しい生活をすることをはじめ、皆で守っていきたいルールについての確認がありました。「ジェイボード、キックボードなどは、楽しい遊びである一方で、みんなが通るところでの使用は迷惑になっていたり、小さい子どもを持つ方や高齢者の方が不安に思っていらっしゃることもある。周囲の安全を考えた乗り方や遊び方で、誰もが安全に気持ちよく楽しく過ごせるように考え、行動していきましょう」とのことです。インフルエンザ等の感染症が流行していますので、冬休みも体調が悪いときには早めに休むなどして、体調管理に気をつけてほしいと思います。今年1年、大変お世話になりました。ありがとうございました。来る年が良き年でありますように!

|

|

|

|

|

|

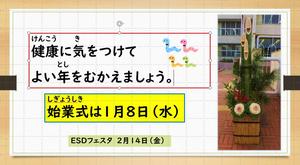

玄関に・・・

12月20日(金)

正門に何やらすごいものが登場。「なんだこれは?」「竹にさわると気持ちがいい!」「あそこの竹ですか?」「門松ですよね、どこかでみたことある」と下校時に見つけた子どもたち。先週から用務員さんが、近くに竹や松、ナンテンをもらいに行って材料を準備し、朝から作ってくださって、完成しました。この技術、すばらしいですね。この中に、新田小学校の庭でとれたものも材料としてつかっています。さあ、どれでしょう??ズバリあてた6年生がいました。さすがです。よく学校の植物を知っていますね。「梅」でした。

|

|

|

|

こちらの門松は新田子ども教室主催の「わがまち新田を楽しもう~手作りミニ門松でお正月を迎えよう~」で作られたものです。こちらは、新田で育った竹を使用してつくられています。30名近くの子どもたちが上新田会館に集まり、作ったそうです。どちらも地元の材料でお正月準備。いいですね。

|

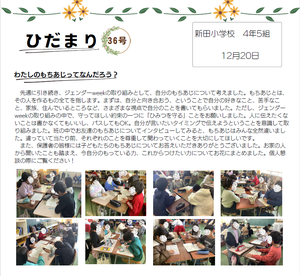

わたしのもちあじって?~4年生の取組から

12月20日(金)

ジェンダーWeekの取組を学級だよりで紹介します。

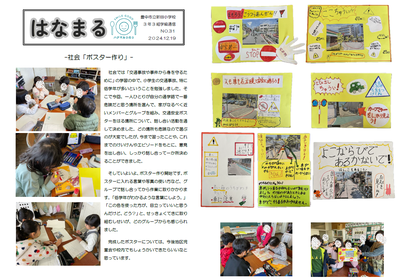

安心、安全なくらしのために

12月19日(木)

3年生が学んだことを生かしてポスターを作りました。5クラスで校区内のあらゆる危険と思われる個所について、子どもたちの目線でつくりました。

3学期に地区児童会で、全校に紹介していきます。

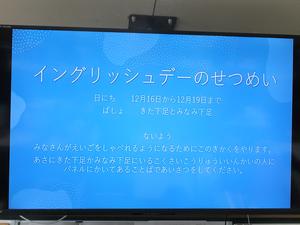

Good morning!

12月18日(水)

今朝の温度計は4℃を示しています。少し寒いですが、空が青く空気も澄んでとても気持ちのよい朝です。笑顔で元気のよい「おはようございます!」の声がたくさんきこえます。朝の新田タイムも、クラス遊びで校庭に出てくるクラスもありました。さて、今週は国際交流委員会の児童が、下足室前で「Good morning!」というあいさつで、みんなを迎えています。「イングリッシュデー」です。「おはようございます」よりも、笑顔が多く感じられ、いい一日のスタートになっています。

|

|

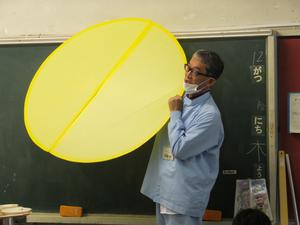

なるほど給食~1年生

12月12日(木)

1年生は、先生の助けを借りずに自分たちで給食当番の仕事ができるまでに成長しました。今日は、準備をしていると大きなおたまとおしゃもじをもって給食センターの調理員さんが来てくださいました。配膳が終わり食べ始めると、調理員さんから「給食ができるまで」のお話が写真や動画を使って説明がありました。ジャガイモの皮を機械でむくという話の後、白いつるつるのじゃがいもが出てきたのを見て「わぁ、すごい!」と拍手をする子どもや、材料が大鍋に入る様子を見て「これ今日の給食かな?玉ねぎとニンジン、入っているよ」と想像しながら聞いている子ども、黄色の丸はお鍋の大きさとわかってびっくりする子ども・・・いろいろな姿が見られました。質問コーナーでは、「作るのに何時間かかるの?」「やけどはしないの?」「残った給食はどうするの?」などたくさんの疑問が。担任からは「お話を聞いて、みんなにできることは何か考えてね」とありました。「みんなにできること」って何かな?たった20分間でしたが、有意義な給食の時間となりました。

|

|

|

|

3年2組校内研究授業、事後研究会

12月11日(水)

校内研究授業を3年2組で行いました。今年度の校内研究はESD教育の「育みたい7つの能力・態度」の1つ、「コミュニケーションをおこなう力」の育成に視点を当て取り組んでいます。5時間目の3年2組の授業を参観した後、教職員で授業について話し合ったのち、園田学園女子大学の堀田博史教授よりご指導いただきました。

|

|

|

|

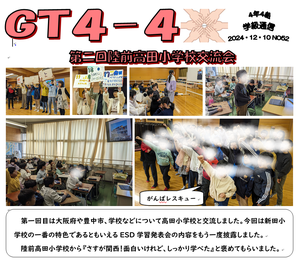

陸前高田市立高田小学校との交流第2弾~4年生

12月9日(月)

4年生が陸前高田市立高田小学校の4年生と今年度2回目のオンライン交流をしました。今回はお互いに防災について学習してきたことを発表し合いました。本校は先日のESD学習発表会で4年生が発表した「新田災害レスキュー隊」の劇を披露し、高田小学校の皆さんは、地域で取り組まれている津波への対策の発表してくださいました。東日本大震災後、津波から避難する際の目印として高台に桜の木を植えているそうですが、その植樹活動に高田小の皆さんも取り組んでおられるそうです。震災後、地域がどのように復興し対策に取り組んできておられるのか写真付きで詳しく説明があり、子どもたちも教員もとても勉強になりました。

|

小中交流会

12月6日(金)

黄色く色づいたイチョウ並木を約160名の6年生が、どきどきしながら第九中学校へ向かいました。体育館につくと、第九中学校の生徒会の執行部と、西丘小、南丘小、新田南小の児童が。そこに新田小も加わり、体育館に約500名弱の6年生が集まりました。生徒指導担当の先生や校長先生のお話、生徒会執行部の話の後、第九中学校の一日についてやクラブ紹介ののち、体験授業がありました。1組は「都道府県かるた」、2組は「天体ショーパズル」、3組と4組は合同で「体を動かそう」というテーマで、45分間、中学校の教室や体育館で中学校の先生方による授業を体験しました。4月からは中学生。九中へ向かう道中のどきどきが、小中交流会後はわくわくに変わったかな。3学期は小学校の最終学期であるとともに、中学校への0学期。それぞれの中学校生活を思い描きながら、有意義な時間を過ごしてほしいと思います。

|

|

|

|

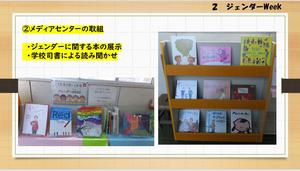

ジェンダーWeek 始まりました

12月2日から13日まではジェンダーWeekです。自立した両性が対等に人間らしく生きていこうとする力を育てることを目標に、今年度設定してみました。まずは教材を通して子どもたちが学び、考えを深めてほしいと願っています。

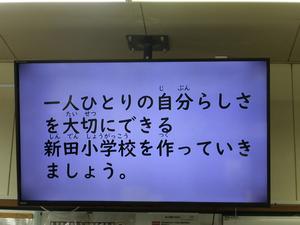

12月5日(木)の情操朝会では、絵本「わたしはあかねこ」の読み語りがありました。ひとりだけ違う色で生まれたあかねこが、いろんな色の猫たちと出会い「みんなと同じじゃなくていい、自分は自分のままでいいんだ」と自信を持ち、赤色で生まれた自分を大事にしていったお話でした。そのあとは、身近な出来事クイズ。「ピンク大好き!」この声は男の子?女の子?というクイズです。男の子でも女の子でもOKですね。最後は「一人ひとりの自分らしさを大切にできる 新田小学校を作っていきましょう」と約束しました。

|

|

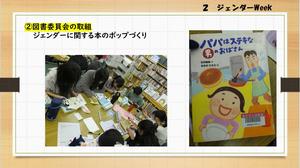

ジェンダーWeek中は、メディアセンターにはジェンダー平等に関する本がたくさん用意してあります。また、ESD委員会が「ありのままの空」という企画も2つの下足室で展開しています。図書委員会は、ジェンダー平等に関する本を読んで、ポップづくりをしました!みんながポップを見て、本を手に取ってくれるといいですね。

|

|

|

|

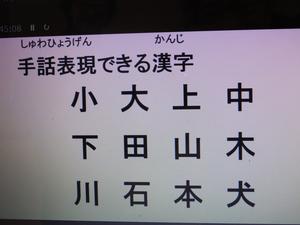

1年生 手話教室

12月3日(火)

今年度の1年生は、「つながり大作戦~いちについて、よーいどん~」をテーマに、いろいろなつながりを大事にした学習を進めています。今回は「手話」で、新しく出会う方々とまずは自分たちが覚えた手話であいさつをしてつながることができました。そして、耳の不自由な方の目覚ましグッズや来客を光で知らせる機械などを見せていただきました。また、手話表現できる漢字クイズにも挑戦しました。最後に「世界が一つになるまで」を手話で教わりみんなで歌いました。歌詞にもあるように、多様な個性を持つ人々が一緒に手をつないで笑顔で共に生きる社会になるよう、1年生も学習を進めています。

|

|

|

|

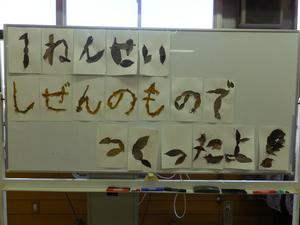

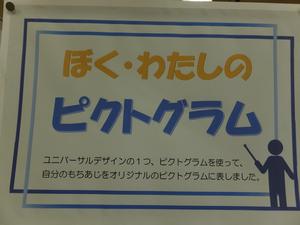

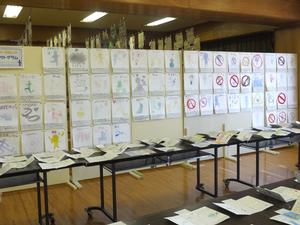

ESD学習発表会 作品発表の部 始まりました

12月2日(月)

本日より、ESD発表会 作品発表の部(1・3・5年生)が始まりました。

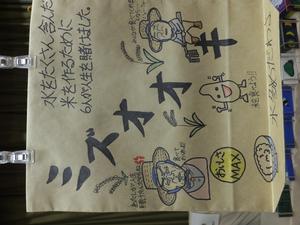

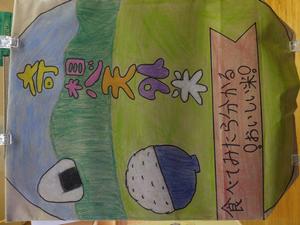

1年生【しぜんのもの でつくったよ】1年生が育てたアサガオのつるを使い、どんぐりや落ち葉など、自然のものを素材としてリースづくりをしました。3年生【わたしたちの くらしやすいまち】これまで社会科や総合的な学習の時間に学習したことをテーマにリーフレットづくりをしました。また、「誰にでもわかりやすく」をテーマに自分のもちあじをオリジナルのピクトグラムで表現しました。5年生【業~なりわい~】社会科で学んだ農業では、お米を育て、”つくる責任・つかう責任”の生産者となり、米作りの難しさについて知りました。お米の良さを伝えるために、自分たちで育てたお米を入れる米袋のデザインを考え、作りました。また、自然をテーマに、ティッシュケースを作りました。

|

|

|

|

|

|

|

|