マチカネ先生塾 13期生 第3回

「第3回のマチカネ先生塾では豊中市を知る②として「多文化共生の視点(主に外国ルーツについて)」をテーマとして講座を実施しました。

今回、お迎えした講師の先生は、とよなか国際交流協会事業主任の山根 絵美 先生です。

「外国にルーツを持つ子どもたち~多文化共生のための課題と取り組み~」について、ご講義をいただきました。

講義は、クイズ、ワークショップなどを交え、終始、和気藹々とした雰囲気の中、進められました。

まず、最初に講師の先生の自己紹介をいただいた後、本日の講座の4つの目標が塾生に示されました。

【本日の目標】

①豊中市における在住外国人の状況を知る

②外国にルーツを持つ人たちの課題(特に子どもや保護者)について知る

③とよなか国際交流協会の取り組みを知る

④教員になったとき、自分にできることを考える

・豊中に暮らす外国人

2025.4末現在、豊中市に暮らす外国人は、8,073人、(前年比1,100人)出身地の割合→約90%がアジア出身

ポイントとして、集住地域はなく市全体のエリアに散在していること、市内に外国にルーツをもつ子どもが在籍していない学校はない、しかしながら、外国人が近隣に暮らしていることが十分に認識されていない地域もあることがあげられました。

・日本(豊中)で暮らす背景

勉強のため(留学等)

結婚のため(日本人の配偶者等)

働くため(技能実習等)→インド料理店を営むために家族で豊中市に移住されるネパールの方や中西部、南部地域は技能実習のベトナム人も多い。

日本(豊中)に長く暮らしている(特別永住者、永住者、定住者)→日本(豊中)で生まれ育った人もたくさんいる!

※30人にひとり(クラスにひとり)は、外国にルーツを持つ子どもが在籍している割合

・外国人をとりまく3つの壁

〇法の壁…出入国管理及び難民認定法(外国人の在留「管理」)

〇言葉の壁…情報格差(教育へのアクセス、進学・就労の今年・・・)、断絶と孤立(親子間でも)→自尊感情の低下

※義務教育が課せられていないことから、学校へ通っていない子どもたちも!

〇心の壁…はなから「分からない」…と思われる、差別・偏見・孤立、ヘイトスピーチやレイシャルハラスメント、マイクロアグレッション

★マイクロアグレッション★

「無意識の偏見によって生み出される、日常にあふれた差別的な言動」

・ほとんどの場合、する側に悪意はない

・場合によっては、「褒め言葉」として使われることも

無意識の偏見や差別によって、悪意なく誰かを傷つけることが問題→指摘されても、どこに問題があるのか気づかない。

具体的な事例として、「ハーフ(欧米信仰)ってかっこよくて羨ましい」、「在日コリアンでも気にしない、何も変わらない」、「ブラジル人だからサッカー上手いんでしょ」…etc

★ヘイト暴力のピラミッド★

「何も知らない→恐れ→ヘイトが生まれる」※ヘイト暴力の連鎖(いじめと同様の構造)

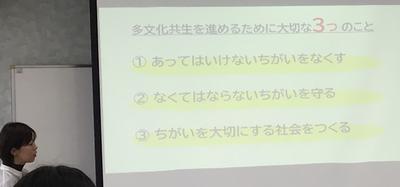

多文化共生とは

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと

※「心がけ」や「意識」だけでは実現しない。社会経済的な不平等を解消する取組が不可欠。

具体的には、①あってはいけないちがいをなくす、②なくてはならないちがいを守る、③ちがいを大切にする社会をつくることが多文化共生を進めるためには重要となります。

・外国人保護者(主に外国人ママ)たちの課題

・外国人との婚姻の3分の2が、夫が日本人、妻が外国人

・近年は「父母ともに外国人」の子どもが増加傾向

・シングルマザーも少なくない

・文化が否定されることも

→日本語がままならないまま子育て→日本の教育システムについてもよくわからない

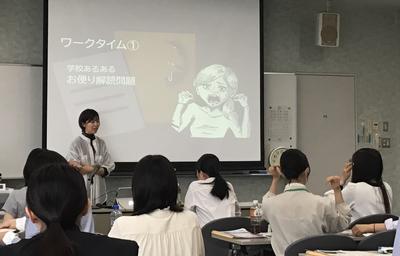

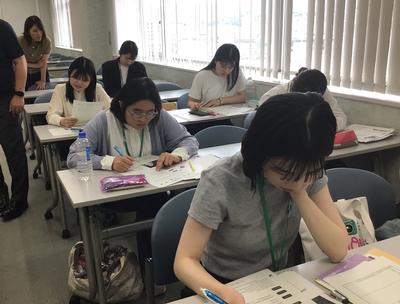

ここで、外国人保護者(外国人ママ)の立場にたって考えるワークタイムがもたれました。

★ワークタイム★~学校あるある お便り解読問題~

受講生たちは、タイ語で書かれた学校からのお便りをどこまで解読できるかに挑戦します。

どうにか読み取ろうと手がかりとなる数字等を頼りに塾生たちは皆、真剣に取組んでいました!

3分で①なんの案内?②いつ、どこで、何がある?③必要なものはなに?かの解読を試みます。

文明の利器、携帯電話の翻訳機能も駆使します。

答え合わせタイムに入ります・・・・

お便りの中身は、「楽しい秋の遠足のお知らせ」でした。

講師の先生からは、学校から日々たくさんのお便りを配布され、日本語の読み書きが十分でない保護者たちは、解読に非常に苦労されていることを教えていただきました。

とよなか国際交流協会へは、日々、多くの外国人保護者の方から、学校へのお便りについての相談が寄せられているそうです。

学校からのお便りの重要度の判別も難しく、塾生たちからは、「写真やイラストを使用してわかりやすくする」、「重要なお便りには重要であることがわかるような工夫をする」

といった意見があがりました。

★point★はさみの法則…はっきり、さいごまで、みじかく

①発音も、内容も、はっきり言う

②文末の最後まで、ちゃんと話す

③長い文は短く区切って話す

④簡単な言葉に言い換える

⑤方言は使わない

お便りに限らず、対面での対話時にも注意すべきことを学びます。ルーツがあるとバイリンガルはイコールではなく、生活言語に問題がなくても、学習言語に課題がある場合もある。

保護者だけでなく、子どもたちへの接し方への注意点も確認しました。

学校の先生は、お便りにある時候の挨拶は省略し、日本人独特の曖昧で分かりにくい表現は使用しない、ニュアンスの違いに注意する(例:必要な持ち物「水筒」→中身は空の状態なのか中身が必要なのか分からない、また中身についても何を入れてくるか具体的に書かれていないと分からない)等、わかりやすい伝え方への配慮が今後、ますます求められてくることを塾生たちは学びました。

とよなか国際交流協会では、

〇人権尊重を基調とした外国人支援

〇ライフステージに沿った支援(乳幼児~高齢者)

〇行政、地域、学校と協働した地域づくり

を行っています。

約430人のボランティアの方々とともに、日本語交流活動、子育て女性の居場所づくり、多言語相談サービス(10言語)、子ども若者事業を主軸とした事業を展開しておられるとのことです。

豊中市の学校現場においても多くの活用があることを教えていただきました。

最後に…

社会は多様な人々で構成されているので、多様な人、子どもたちがいるのはあたりまえ

困りごとの多くは、その個人の問題ではなく、社会の問題

・学校現場においては、まずは、子どものルーツをしっかり把握することから

・「あたりまえ」を問い直す力…アンラーン(UNLEARN)無知の知…知らないことは、罪ではない、でも、先入観や偏見の萌芽となるうる。

「やるかやらないか」から「何から、どこから始めるか」

等、私たちの心に響く言葉を贈っていただきました。

塾生たちからは、「学校で働くときの心構えを学べた」、「身近に多くの外国人の方が暮らしていることを学べた」等の感想がありました。

塾生たちが学校現場で活躍される際は、是非とも、「違いを豊かさに」の視点を大切にした素敵な先生たちになってもらいたいと願っています!!