いじめ防止基本方針

豊中市立第六中学校

平成26年(2014年)3月7日

第1章 いじめ防止に関する本校の考え方

1 基本理念

子どもは、生まれながらにして、一人ひとりが個性ある人格をもったかけがえのない存在であり、権利の主体として、いかなる差別も受けることなく、その尊厳が重んじられ、人権が尊重されなければなりません。特に、安心して生きること、あらゆる暴力や虐待、いじめなどから守られること、自分らしく育つこと、自分の思いや意見を表明できることが大切にされなければなりません。

いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。

そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。

本校では、学校経営の重点の中で、「自他の人格を尊重し、いじめや差別を許さない人権感覚と実践力を高めるために、人権尊重の教育の推進に努める」「教職員の相互理解にもとづいた生徒指導体制を整えるとともに、生徒理解を深め信頼と愛情によって結ばれた生徒指導をすすめる」とうたっており、互いを認め合う関係づくりを生徒も教員も率先して取り組んでいる。その人権尊重の観点から、いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもとに、ここに学校いじめ防止基本方針を定める。

2 いじめの定義

「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。

具体的ないじめの態様は,以下のようなものがある。

➢冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる

➢仲間はずれ,集団による無視をされる

➢軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする

➢ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする

➢金品をたかられる

➢金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする

➢嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする

➢パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等

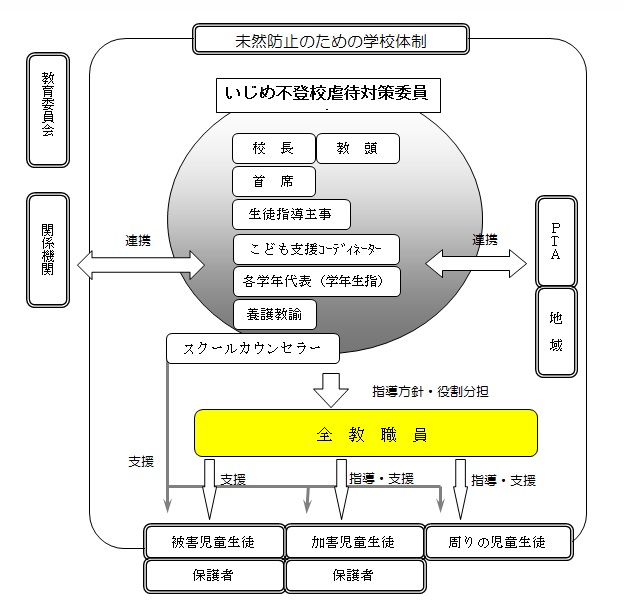

3 いじめ防止のための組織

(1) 名称

「いじめ不登校虐待対策委員会」

(2) 構成員

校長、教頭、首席、生徒指導主事、こども支援コーディネーター、各学年代表(学年生指)、養護教諭、スクールカウンセラー

(3) 役割

ア 学校いじめ防止基本方針の策定

イ いじめの未然防止

ウ いじめの対応

エ 教職員の資質向上のための校内研修

オ 年間計画の企画と実施

カ 年間計画進捗のチェック

キ 各取組の有効性の検証

ク 学校いじめ防止基本方針の見直し

4 年間計画

| 1 年 | 2 年 | 3 年 | 学校全体(委員会の動き) | |

| 4月 | 相談窓口の周知① 新入生オリエンテーション 自己紹介および面談、観察等によって把握された生徒状況の集約 HR:仲間づくり① ≪中学生の新学級になって≫ 家庭訪問≪家庭での様子把握≫ |

相談窓口の周知① 自己紹介および面談、観察等によって把握された生徒状況の集約 HR:仲間づくり① ≪新学級になって≫ 家庭訪問≪家庭での様子把握≫ |

相談窓口の周知① 自己紹介および面談、観察等によって把握された生徒状況の集約 HR:仲間づくり① ≪新学級になって≫ 家庭訪問≪家庭での様子把握≫ |

第1回 いじめ不登校虐待対策委員会 ・年間計画の確認 等 |

| 5月 |

家庭訪問≪家庭での様子把握≫ リーダー会議 ≪学級討議を経て、学校の一員としての自覚をめばえさせる≫ |

家庭訪問≪家庭での様子把握≫ リーダー会議 ≪学級討議を経て、学校の一員としての自覚をめばえさせる≫ |

家庭訪問≪家庭での様子把握≫ リーダー会議 ≪学級討議を経て、学校の一員としての自覚をめばえさせる≫ |

家庭訪問 ・家庭での様子把握したものを学年でまず共有。その後、学校全体に。 |

| 6月 |

“よりよい学校づくりアンケート”実施 生徒総会 ≪生徒の自主的な学校運営≫ |

“よりよい学校づくりアンケート”実施 ≪生徒の自主的な学校運営≫ |

“よりよい学校づくりアンケート”実施 ≪生徒の自主的な学校運営≫ |

“よりよい学校づくりアンケート”実施 教育相談週間 |

| 7月 |

三者懇談≪家庭との情報共有≫ |

三者懇談≪家庭との情報共有≫ HR:1学期のふりかえり 花と緑の学校づくり ≪PTAおよび地域の方々との交流≫ |

三者懇談≪家庭との情報共有≫ HR:1学期のふりかえり 花と緑の学校づくり ≪PTAおよび地域の方々との交流≫ |

三者懇談 第2回 |

| 8月 | ||||

| 9月 | 相談窓口の周知② HR:仲間づくり③④ ≪体育大会へ向けて≫ ≪体育大会応援合戦を経ての成果と課題≫ 体育大会 |

相談窓口の周知② HR:仲間づくり③④ ≪体育大会へ向けて≫ ≪体育大会応援合戦を経ての成果と課題≫ 体育大会 |

相談窓口の周知② HR:仲間づくり③④ ≪体育大会へ向けて≫ ≪体育大会応援合戦を経ての成果と課題≫ 体育大会 |

|

| 10 月 |

≪学校生活の振り返り≫ |

≪学校生活の振り返り≫ |

≪進路選択に向けての準備≫ |

公開授業週間・研究授業(10月) |

| 11 月 |

“よりよい学校づくりアンケート”実施 教育相談週間 生徒総会 ≪生徒の自主的な学校運営≫ |

“よりよい学校づくりアンケート”実施 職場体験学習 教育相談週間 生徒総会 ≪生徒の自主的な学校運営≫ |

“よりよい学校づくりアンケート”実施 教育相談週間 三者懇談≪進路選択に向けて①≫ 生徒総会 ≪生徒の自主的な学校運営≫ |

“よりよい学校づくりアンケート”実施 教育相談週間 |

| 12 月 |

三者懇談≪家庭との情報共有≫ HR:2学期のふりかえり クリーン作戦 ≪PTAおよび地域の方々との交流≫ |

三者懇談≪家庭との情報共有≫ HR:2学期のふりかえり クリーン作戦 ≪PTAおよび地域の方々との交流≫ |

三者懇談≪家庭との情報共有≫ ≪進路選択に向けて②≫ HR:2学期のふりかえり クリーン作戦 ≪PTAおよび地域の方々との交流≫ |

三者懇談 ・家庭との情報をまず学年で共有する。その後、学校全体で。 第3回 いじめ不登校虐待対策委員会 ・進捗状況の確認およびアンケート結果を受けてのまとめ |

| 1月 | 相談窓口の周知③ | 相談窓口の周知③ | 相談窓口の周知③ HR:仲間づくり⑤ ≪合唱祭へ向けて≫ |

|

| 2月 | 3年生を送る会準備 ≪学年を超えた異年齢交流≫ “よりよい学校づくりアンケート”実施 教育相談週間 HR:仲間づくり⑤ ≪合唱祭へ向けて≫ |

3年生を送る会準備 ≪学年を超えた異年齢交流≫ “よりよい学校づくりアンケート”実施 教育相談週間 HR:仲間づくり⑤ ≪合唱祭へ向けて≫ |

教育相談週間 合唱祭 |

“よりよい学校づくりアンケート”実施 教育相談週間 |

| 3月 | 3年生を送る会準備 ≪学年を超えた異年齢交流≫ 3年生を送る会 合唱祭 HR:1年間のふりかえり |

3年生を送る会準備 ≪学年を超えた異年齢交流≫ 3年生を送る会 進路を聞く会 ≪進路への意識付け≫ 合唱祭 HR:1年間のふりかえり |

3年生を送る会 進路を語る会 ≪自身の経験を振り返り、後輩に語る≫ HR:1年間のふりかえり 中学校生活のふりかえり |

第4回 いじめ不登校虐待対策委員会 ・進捗状況の確認およびアンケート結果を受けてのまとめ |

※HR:仲間づくり の中で、常によりよい仲間づくりおよび集団づくりについて考えさせ、また違いを認める気持ちを育む人権尊重の教育をおこなう。

5 取組状況の把握と検証(PDCA)

いじめ不登校虐待対策委員会は、各学期の終わりに年3回、検討会議を開催し、取組みが計画どおりに進んでいるか、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた学校基本方針や計画の見直しなどを行う。

第2章 いじめ防止

1 基本的な考え方

いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊重が徹底し、人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関する知的理解及び人権感覚を育む学習活動を各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要がある。

特に、生徒が他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして、その取組みの中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくことが必要である。

生徒が安心、安全に学校生活が送れることを重視し、関係性を高められる活動や行事の推進、その関係性に基づいて形成される参加して楽しい授業の構築、また職員やスクールカウンセラーとの話し合いや交流の機会を多く持てるような相談活動の充実に努める。そして、生徒の気になる様子、状況について連絡、相談等の連携を丁寧におこなうために、次のような体制を組織する

2 いじめの防止のための措置

「いじめ」はどの学校にも起こり得るという認識のもと、好ましい人間関係を築き、豊かな心の育成に取り組む。

(1)わかりやすい授業の実践 「居場所づくり」

生徒が学校で過ごす中で一番長いのは授業の時間であり、その授業が生徒にとって、必要以上のストレスを高めてはいないかどうか。また、授業の始まり、あいさつ等の授業規律が確立され、安心できる時間となっていくように努める。

また、わかる授業づくりを進めていくために、公開授業週間を設定し、教職員が互いの授業を見合う、見せ合うことで改善し高めていき、研究テーマを基にした研究授業などを通して討議していくことで、みんなが安心して参加・活躍できる授業の実践を工夫していく。

(2)自己有用感を育むための活動の実践 「絆づくり」

互いのことを認め合い、また心のつながりを感じることができ、生徒自らが主体的に取り組む活動(あいさつ運動、スローガンづくり等)を、生徒会を中心に進めていくための働きかけを実践する。

人の役に立つ、人に認めてもらうことで自己有用感を高め、また友人とのつながりをつくれるような行事(花と緑の学校づくり、クリーン作戦等)の中で子どもたちの様子を観察し、その成果を評価していく。

日常生活においても、生徒一人ひとりの様子を観察し、小さなことでも見逃さずに、声掛けすることを心掛ける。

友人関係にストレスを感じるとき、そのストレスに負けずに問題解決に向かう姿勢を育むための手立てとして、他者への感謝の気持ちや他者を尊重する働きかけを推進していく。

その働きかけの成果を検証する手段として、社会性測定用尺度等を活用して、活動の実態の見直しを生徒の実態に応じた形でおこなう。

第3章 早期発見

1 基本的な考え方

いじめの特性として、いじめにあっている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考えたり、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことが多い。また、自分の思いをうまく伝えたり、訴えることが難しいなどの状況にある生徒が、いじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある。

それゆえ、教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められている。

そして、生徒の現状分析を素早く的確につかむよう努める。休み時間や昼休み、放課後等で生徒と関わる機会を多くし、生徒の様子に目を配る。また、現状分析のために担任・教科担当が些細なことでも情報を共有し、教職員全員で個々の生徒理解に努める。早期発見が早期解決につながるという認識を教職員みんなで共有して、すべての事にあたることとする。

2 いじめの早期発見のための措置

(1)実態把握の方法として、定期的なアンケートを年3回実施。

情報を共有するなかで、担任まかせにするのではなく、学年や学校全体で相談・検討をおこない、速やかに対応していく。

(2)誰にでも相談できる環境づくり

教育相談週間と題して、スクールカウンセラーや養護教諭、校長・教頭等どの教職員にでも相談できる機会を設ける。さらに、教師と生徒が顔を合わせてコミュニケーションを図る機会を設けるよう努める(懇談等)。生徒が抵抗なくコミュニケーションが図れるようにするために、声掛けや関わりをたくさんもつように心掛け、良好な関係性を構築できるよう努める。そして情報を共有し、学校全体で個々の生徒理解に努める。

保護者に対してもスクールカウンセラーの活用、教育相談ダイヤル等、相談体制を広く周知する。

(3)情報を共有するために、週1回の生徒指導部会を開催し、いじめ不登校虐待対策委員会と同じメンバーが情報交換を行う。その結果を各学年生指が学年に報告し、全職員が情報を共有できるようにする。その際、状況に応じて検討、討議をおこない、早期発見から早期解決につなげられるようにする。情報交換を有意義なものとするために、全教職員がアンテナを高く張り、生徒の様子をつかむよう努める。

(4)より多くの大人が子どもの悩みや相談を受けとめることができるよう、オープンスクール・授業参観・地域の協力を得て行われる行事等を通して、保護者はもちろんのこと地域の方々と連携し、開かれた学校づくりを推進していく。

第4章 いじめに対する措置

1 基本的な考え方

いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが、再発防止に大切なことである。近年の事象を見るとき、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合がある。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむことができると考える。

そのような、事象に関係した生徒同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、事象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。

生徒や保護者への対応では、状況に応じて、教育委員会や外部機関等との連携を積極的に進めていくことにより、早期解決に向けて組織として対応する。

2 いじめ発見・通報を受けたときの対応

(1) いじめの疑いがある場合、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わる。

遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めたり、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。

その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するよう配慮する。

(2) 教職員は一人で抱え込まず、速やかに学年代表や生徒指導主事、こども支援コーディネーター等に報告し、いじめの防止等の対策のための組織(いじめ不登校虐待対策委員会)と情報を共有する。その後は、当該組織が中心となって、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。

(3) 事実確認の結果、いじめが認知された場合、管理職が教育委員会に報告し、相談する。

(4) 被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等により直接会って、より丁寧に行う。

(5) いじめが触法行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている生徒を徹底して守り通すと いう観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。

なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。

3 いじめられた生徒又はその保護者への支援

いじめた生徒の別室指導などにより、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。その際いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめ不登校虐待対策委員会が中心となって対応する。状況に応じて、スクールカウンセラーの協力を得て対応を行う。

4 いじめた生徒への指導又はその保護者への助言

(1) 速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を行う。

いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をする。

(2) 事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。

(3) いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。

その指導にあたり、学校は複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーの協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。

5 いじめが起きた集団への働きかけ

(1) いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。

そのため、まず、いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。

また、同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」として行動していた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。

「観衆」や「傍観者」の生徒は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。

(2) いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、学校の課題として解決を図る。全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任が中心となって生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、すべての教職員が支援し、生徒が他者と関わる中で、自らのよさを発揮しながら学校生活を安心してすごせるよう努める。

そのため、認知されたいじめ事象について地域や家庭等の背景を理解し、学校における人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった生徒の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの生徒への対応のあり方を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、生徒のエンパワメントを図る。その際、スクールカウンセラー等とも連携する。

体育大会や宿泊行事、校外学習等は生徒が、人間関係づくりを学ぶ絶好の機会ととらえ、生徒が、意見が異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援する。

6 ネット上のいじめへの対応

(1) ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ不登校虐待対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。

(2) 書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、大阪法務局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。

(3) また、教科、道徳、総合的な学習の時間等を通じて、情報モラルに関する学習をすすめる。

平成29年(2017年)3月 一部改編