校舎の歴史(創立50周年記念誌より)

校舎の歴史

|

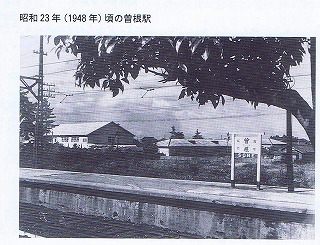

母校誕生

昭和23年3月31日、教育基本法・学校教育法が公布され、全国すべての市町村に新たに3年制の中学校を設置することとなりました。第二次世界大戦が終わってからわずか1年半、新制度による中学校の設置には幾多の困難と苦労がありました。一中は克明小学校の仮校舎で昭和22年4月21日開校することとなったわけです。 (元豊中市教育長 中尾儀夫氏) |

|

|

|

小学校の仮住まいから、荷車に、机や椅子を山ほど積んで、新校舎へ引っ越し当日は、男の子も、女の子も、仲良く張り切っていた。当日の我々は制服とてなく、思い思いの服に下駄履き草履履き、それぞれの姿で登校したものだ。けれど素朴で子どもらしい健康な姿だった。引っ越し当日もそうした学生の行列、しかも、荷車を力一杯引っ張った姿は、ほほえましい幸せな思い出の一つ。今にして思えばずいぶんお粗末な新校舎だったが、居候でなく、立派に市立第一中学校の表札が出た時の喜びは大きく日に日に足跡で黒ずんでいく廊下の板を惜しんだほどだった。

(第4期生 三輪多鶴子氏) |

|

|

|

貧弱な教育環境の中で

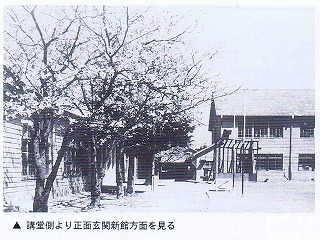

「講堂の方がもっとひどかったよ。4つに仕切って教室に使うんだから、大きな声で授業をすると、全部聞こえるんです。ぼくが授業をすると苦情が出た。」「一度に4教科勉強できたという声も・・・・・」「さっきの時間習ったことが、よその教室から聞こえてきて、今度はよくわかった。なんてこともあったでしょうね。」 (30周年誌 座談会より)

|

|

運動場が大変せまく、道路から南側は戦時中爆撃をうけた焼け跡だったのです。道路から北側の南西の角に家が一軒あって、運動会の時のトラックは完全な円でありました。(運動場を縦断するこの道路を一般の人が往来していたとのこと:編者注) (旧職員 山田 牧氏) |

|

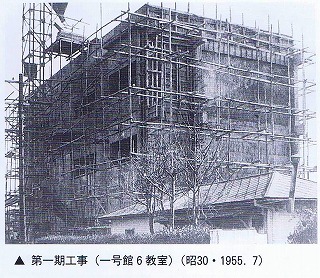

環境改善へ向けて 一中は、校地がとても狭く現在の3分の1以下の約6500㎡でした。幸いにも、各関係の方々の、絶大な御協力により、約5年間で、おおよそ14000㎡まで拡張できました。そして、昭和30年に鉄筋校舎6教室の建築が始まりました。その時の感激、よろこびは、大変なものでした。 (3代校長 太田 守氏) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

進む鉄筋化

鉄筋校舎の増築が次第に進み、念願のプール建設も43年7月プール開きを行うことができました。 (4代校長 梅垣淳二氏) |

|

|

|

|

|

一中は、校舎施設の整備が着々と進められていた時で、当初の木造校舎はほとんど鉄筋化され、校舎としては珍しい中廊下の木造建築一棟が、運動場中央にかぎ型に突き出て残っていました。多分これが創設当時、うらやましがらせた新築校舎であったろう と思います。この校舎も新館の完成にともなって取り払われ、創設当時をしのぶ建物はすべて姿を消すことになりました。

(5代校長 馬渕利雄氏)

|

|

|

|

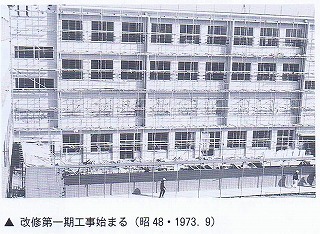

よりよい環境を求めて 航空機騒音の防音改修工事のプランニングに、全職員が忙殺されることになった。 工事の音が響き、器材の山なす工事現場にあって、緑化総合プランを練り、その準備や土づくりに、教師と生徒がともに精を出したのも、忘れられない歴史の1コマといえるだろう。 (6代校長 西畑一男氏) |

|

|

|

|

|

発展充実のとき 本校に赴任してきたときから一番気になっていたことは、地域開発に伴う宅地の造成による生徒数の増加でありました。現在(昭和60年度)、生徒数1750余名、大阪府下でも十指に数えられるほどの大規模校となってきました。学校としても教室の確保に努力を重ねてきました。が、新学期には教室が不足する現状。 (7代校長 谷 保夫氏) |

|

|

|

新時代の学校づくり

校地は現在より狭隘、特別教室も無く木造校舎は雨漏りさえした、生徒数も現在の倍近い時期があった、という。それら一つ一つを克服しながら、しかも、生徒は充実した中学校生活を謳歌して、一中を巣立っていった。これからの一中教育を語るとき、これらのことを努々忘れてはなるまい。 (10代校長 中村友三氏)

|

|

|

|

豊中市立第一中学校の新時代の幕開け 新たな一歩を踏み出します 昔の校舎の面影はなくなりましたが、これまで一中が大切にしてきた、人間尊重の精神を基盤とした、一人ひとりを大切にする教育の実践を通して、自ら考え、自ら行い、自ら責任を持つことのできる生徒の育成をめざします。 (14代校長 鈴木 雷三)

|