12月17日 247号 「開花」に挑む ~ ”3筆”目指せ書写の時間に全集中 ~

書写の時間・・・日本の伝統文化

書写の時間・・・日本の伝統文化

千里 九「平安時代の3人(空海、嵯峨天皇、橘逸勢)を書道の達人として後世の人は”三筆”と呼んだ」

|

|

|

|

|

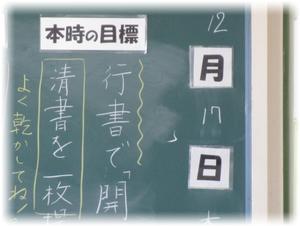

本時の目標:行書で「開花」(写真1) |

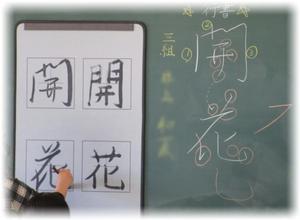

「開花」:お手本を示す(写真2) |

開花:最高の一枚はどっち? (写真3) |

中学校国語の時間に「書写」です。日本で育ち過ごすためには文字の書き方をきちんと学ぶ必要があります。新学習指導要領によれば、「(国語を)何のために学ぶのか」「(国語を学んで)どんな力が身につくのか」という教科の意義をより明確化しています。「書写」の授業は社会生活に役立つ力を身につける時間なので、今2年生で取り組んでいます。

国語 書写を学ぶ前に 豆知識

国語科では、硬筆で日本の文字の書き方を普段から指導しているが毛筆も学ぶ。それが「書写」の時間だ。さて、書写といえば半紙がかかせない。なんの紙の半分なのか?と疑問に思った生徒も多いだろう。ウィキペディアで調べてみた。半紙とは、和紙の規格の一つで、杉原紙の寸延判を全紙としてこれを半分にした寸法の紙をいう。実際の半紙の寸法は時代や地域によって差異があるが、現代では縦33センチメートル・横24センチメートルのものが多いそうだ。半紙の由来がわかれば書道家のことも知りたい。日本の書道史ベスト3の書道家をシリに聞いてみた。それは、平安時代初期の空海、嵯峨天皇、橘逸勢の3人のことで、この3人を総称して「三筆」だと教えてくれた。2年3組で、3組3筆を目指すべく「書写」の授業が始まった。

書写「開花」に挑む。 最高の一枚をめざして(左上写真)

九中生たるもの。いざとなったら読める文字を書いて欲しい。解答用紙に自分にしか読めない文字だと、採点者が閉口する。文字は気合いだ!では通じない。美文字を書くにはコツがいるのだ。書は日本の伝統文化でもあるし。そこで美しい文字を意識して書ける力を身につけるのが、「書写の時間」だった。

今日のお題は「開花」である。開花とは花が咲くという意味もあるが、物事が盛んになるという比喩にもつかわれる。「日ごろの努力が開花する」「才能が開花する」という具合にだ。本時の目標は行書で「開花」を書ける。「清書」を1枚提出できる、である(写真1)。楷書は、一画一画のはね、とめ、払いを意識して書くのだが、行書は点や画の省略と連続を意識して書く。筆順がより大事となる。担当の先生は書道の腕に覚えがあった。現代の三筆を目指す先生である。だから、あえて大型モニターは使わない。水書版というツールを使ってお手本を示す。「水書板」を黒板に貼った。先生が毛筆を水につけ、ゆっくりと水書版に「開花」の二文字を省略を意識して流れるように書くと、見事な「開花」(写真2)が残った。ふむふむ。なるほど。全体から穂先の動きまで良き手本を見せてくれた。ひと通り説明し、お手本を見た後は、書の呼吸!筆運びに全集中で生徒たちは半紙に向かった。この1枚「開花」に挑む。

教科担当者は机間指導しつつアドバイスをおくる。書は自分と向き合う時間でもあるのだ。出来上がった作品に木漏れ日があたる(写真3)。いい感じで”漢字”が書けた。二枚書きどっちがいいと先生の意見を聞く。「こっちのほうが力強いね」。本日最高の一枚「開花」を提出し本時の目標を達成した。

「開花」する 美文字にするは この筆順