9月19日 157号 魅力ある授業の創造3 ~アサリの解剖実験~

「理科室の向こうで・・・深い学び」

「理科室の向こうで・・・深い学び」

千里 九「Why ジャパニーズ people?アサリはどうやって砂にもぐる?」

|

|

|

|

|

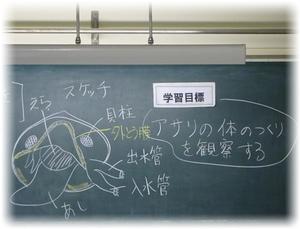

今日の学習目標(写真1) |

「アサリ」の解剖(写真2) |

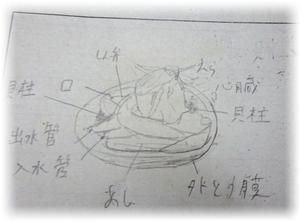

「アサリ」の解剖スケッチ(写真3) |

「魅力ある授業の創造」は本校の研究主題でもあります。今2年生の理科では、《2分野:動物の生活と生物の進化》をおこなっています。先週は理科室で「アサリの解剖実験」、理科室に入ったら4人班での協働学習が待っていたのです。

「アサリ」の体のつくり

九中では理科の授業でたくさんの実験をおこなっている。2学期に入ってからは多様な脊椎動物について学んだ。アサリは無脊椎動物の中の軟体動物というグループに入る。食材としてはおなじみでも生きているときの生態や体のつくりについてはあまり意識しない。アサリの体には、捕食者から逃れるために砂にもぐったり、水管を使って水を出し入れしたり、心臓を動かしたりと、生きていくためのさまざまなつくりがあるのだ。知らなかった。

理科室に白衣の先生が立つ。黒板に今日の学習目標とアサリの解剖図が描かれていた(写真1)。「アサリの体のつくりを観察する」だ。まずアサリの運動のようすを映像で観察した。管のようなものから水を出し入れしているのがわかる。砂にもぐるのがわかる。ほほぅ、そうだったか。

「アサリ」の解剖 ~「知りたい」が「食べたい」より 勝る理科~

4人班におおきなアサリが2個配られた。味噌汁に入れたら美味しいだろうな、だが食べてはいけない。約40℃の湯につけ殻が少し開いたらその隙間にサッと箸をはさんでメスを入れ(写真2)貝柱を切る。(えいっ)開いた。内臓がいっぱい。何?どこ?これは?学習意欲の高まりを担当者は見逃さなかった。先生「どれが何かわからない人言うてな」生徒の手があがった。先生は(起用・紀要・器用)にピンセットを動かし「合わせに近いのがこれ。この太いのが出水管で遠いのが入水管ね。 足はこの肌色のこれね(写真左上)」ほんまもんは写真と位置が違う。写真ではなぜかきちんと出水管や入水管が右端に出て足もわかりやすい 位置にある。実物(写真右)はどれが何なのかわからん。出水管も入水管もどこだ?そりゃそうだ。貝の中で内臓は動くもん。生徒がスケッチをする(写真3)。うまい!食べてもうまいだろうが先生の描いたスケッチと場所が違う。違って当然!!!居場所がいつも同じだと限らない。

足はこの肌色のこれね(写真左上)」ほんまもんは写真と位置が違う。写真ではなぜかきちんと出水管や入水管が右端に出て足もわかりやすい 位置にある。実物(写真右)はどれが何なのかわからん。出水管も入水管もどこだ?そりゃそうだ。貝の中で内臓は動くもん。生徒がスケッチをする(写真3)。うまい!食べてもうまいだろうが先生の描いたスケッチと場所が違う。違って当然!!!居場所がいつも同じだと限らない。

先生「最近生徒たちの生活の中で実物に触れる体験が少なくなりました。映像や教科書の中だけの教材では、実感を伴う「気づき」は得られません。そこで解剖を通じて、小さなアサリも生きていくための巧みなしくみがあること、生命の素晴らしさに気づいてもらえればいいなと思っています。また、この実験を縁の下で支えているのが理科技術員さんです。けっして授業の表舞台に出られることはありませんが、理科技術員さんのおかげで新鮮な大きなアサリを手に入れることができ理科の実験を行えるのです。感謝。」

アサリ開け 知識を漁り 知る夜明け